Uma epístola aos oponentes imobilizados do capitalismo do autor de Farewell to an Idea. Baseando-se em fontes de Bruegel a Nietzsche, de Hazlitt a Benjamin, T. J. Clark fornece notas para repensar a política de esquerda que reconheceria os impasses do presente e os horríveis legados do passado, enquanto abandonava as miragens do futuro.

|

| NLR 74, March-April 2012 |

Quão enganosas são as contradições da linguagem! Nesta terra sem tempo o dialeto era mais rico em palavras com que medir o tempo que qualquer outra língua; além do imóvel e imperecível crai [significando "amanhã", mas também "nunca"] cada dia do futuro tinha um nome próprio... O dia depois de amanhã era prescrai e o dia posterior pescrille; depois vinha pescruflo, maruflo, maruflone; o sétimo dia era maruflicchio. Mas esses termos precisos tinham uma tom de ironia. Eles eram usados com menos frequência para indicar um ou outro dia que recitações em cadeia, um após o outro; seu próprio som era grotesco e eles eram como um reflexo da futilidade de se querer enxergar alguma coisa no eterno nevoeiro do crai.

Carlo Levi, Cristo Parou em Eboli [1]

Espero sinceramente que venha a ser tudo o que nossa era não quer... Não omiti nenhuma das ideias que me ocorreram para obstruir o avanço do mundo... fiz tudo o que pude para retardar o progresso... quando ponho mãos à obra, olho invariavelmente para trás.

Edward Burne-Jones sobre a Kelmscott Chaucer [2]

Tradução / Os intelectuais de esquerda, como a maioria dos intelectuais, não são bons políticos; especialmente se entendermos por política, como pretendo argumentar que deveríamos fazer, os detalhes comezinhos, o trabalho sem lustro e o brilho da performance. Os intelectuais se atrapalham na hora de ler a partitura. Desafinam quando estão no palco. Mas talvez sirvam para uma coisa: mantendo a analogia musical, eles são, por vezes, os contrabaixistas da fila de trás, cujo resmoneio dá momentaneamente o tom da política e chega mesmo a indicar uma possível nova configuração para ela. Vez por outra, pode inclusive acontecer de a sobrevivência de uma tradição de pensamento e ação depender exatamente disso — de que a política seja submetida a uma mudança de tom. É o que me parece estar acontecendo com a esquerda hoje.

Estes apontamentos dirigem-se essencialmente (lamentavelmente) à esquerda do antigo centro do capitalismo — esquerda da Europa. [3] Mas pode ser que ecoem em outros lugares. Nada têm a dizer a respeito da invulnerabilidade do capitalismo a longo prazo e não emitem julgamento — que louco se atreveria a fazê-lo nas circunstâncias atuais? — sobre a eficiência com que esse sistema gere seus domínios globais ou sobre a eficácia de seu humanismo militar. O único veredicto implícito no que segue é um veredicto negativo quanto à possibilidade de que a esquerda atual — a esquerda realmente existente, como costumávamos dizer — ofereça uma perspectiva em que os defeitos do capitalismo, e os dela própria, façam algum sentido. Por "perspectiva", entendo uma retórica, uma tonalidade, uma imagística, uma argumentação e uma temporalidade.

Por "esquerda", entendo uma oposição radical ao capitalismo. Mas essa oposição, como sustento a seguir, nada tem a ganhar com previsões arrogantes e irrealistas sobre o fim próximo do capitalismo. A radicalidade é estabelecida no presente. Quanto mais profundos os esforços preparatórios de um movimento político, tanto maior o seu foco no aqui e agora. É evidente que existe uma alternativa à ordem atual das coisas. Mas isso não leva a nada — nada que mereça ser considerado político. Tem-se a impressão de que a esquerda está imobilizada, no nível da teoria e por conseguinte no da prática, pela ideia de que deve ficar o tempo todo revolvendo as entranhas do presente em busca de sinais de catástrofe e salvação. É melhor olhar para o "pescrai" e para o "maruflicchio" com ironia infinita —uma ironia camponesa, com seu justificado desdém pelo futuro — do que apostar em uma política fundada, ainda outra vez, em uma multidão de terracota que espera a hora de sair marchando do túmulo do imperador.

É uma visão pessimista? Admito que sim. Mas, à luz dos últimos dez anos, que outra tonalidade parece possível? Como se espera que entendamos a materialização de uma derrocada para valer a ordem financeira mundial ("Essa joça pode ir pro brejo", como disse George W. Bush a seus auxiliares em setembro de 2008) e o quase total fracasso da esquerda em fazer com que suas respostas a isso tivessem uma repercussão mais ampla e não fossem ouvidas só entre fileiras dos fiéis? Ou, visto de outra maneira: se a década passada não é prova da inexistência de qualquer circunstância capaz de reconstituir a esquerda nas formas que ela assumiu nos séculos XIX e XX, o que se entende então por prova?

É um momento amargo. A política, em boa parte do velho e anteriormente inamovível centro, parece tomar, a cada mês que passa, uma forma mais e mais "total" — um caráter de tudo ou nada para os que a vivenciam. E na realidade (que não se confunde com o mundo fantasioso das conferências marxistas) isso é tão desanimador para a esquerda quanto para qualquer outra corrente política. A esquerda está igualmente despreparada para enfrentar a situação. O silêncio dos esquerdistas gregos, por exemplo --sua incapacidade de apresentar um programa alternativo de política econômica que contemplasse de forma efetiva e convincente a opção pela moratória, incluindo uma projeção, ano a ano, das consequências de uma saída "ao estilo argentino" — é sintomático. E digo isso sem o menor sarcasmo. Dado o entrelaçamento da presente ordem mundial, se e quando a economia de um país entra em crise, o que alguém, seja quem for, tem para dizer — com um mínimo de detalhes que não façam a pessoa cair no ridículo — sobre o "socialismo em um só país", ou mesmo sobre o "capitalismo não dirigido pelo capital financeiro num pseudo-Estado-nação em situação de parcial isolamento"? (Por acaso a esquerda pretende se associar aos eurocéticos em sua longa marcha? Ou apostar suas fichas no proletariado de Guangdong?)

A questão do capitalismo — justamente porque o próprio sistema está se colocando de novo a questão (se torturando com ela), fazendo assim que ela, com toda a sua enormidade, ofusque o teatro de sombra dos partidos — tem de ser deixada temporariamente de lado. Não há como dotá-la de caráter político. A esquerda faria melhor voltando sua atenção para aquilo a que esse caráter ainda pode ser conferido.

É difícil pensar historicamente sobre a crise atual, mesmo em termos gerais — comparações com 1929 não parecem ajudar--, de modo que não há como saber em que vai dar essa mistura de caos e "rappel à l'ordre". O gás lacrimogêneo é colírio nos olhos dos investidores; a greve geral dos gregos está em todas as bocas; o Goldman Sachs faz e acontece no mundo. Talvez possamos estabelecer um paralelo entre o que vem se passando de 1989 para cá e o momento posterior a Waterloo na Europa — o momento da restauração e da Santa Aliança, da aparente imobilidade histórica mundial (apesar da vigorosa reconstelação das forças produtivas) no período que vai de 1815 a 1848. Considerando o projeto do Iluminismo — meu tema continua a ser o da resposta do pensamento político a transformações em larga escala das circunstâncias —, esses anos foram um interregno desprovido de paradigmas. O longo arco da crítica racional e filosófica — o arco que passa por Hobbes, Descartes, Diderot, Jefferson e Kant — havia chegado ao fim. Retrospectivamente, pode-se dizer que, sob o verniz da restauração, formavam-se já os elementos de uma nova visão da história: mutações peculiares no utilitarismo e na economia política; as especulações de Saint-Simon; os contrafáticos de Fourier; a energia intelectual dos jovens hegelianos. Mas, na época (à sombra de Metternich, de Ingres e do segundo Coleridge), era extremamente difícil tomar esses elementos pelo que eles de fato eram, quanto mais vislumbrar a possibilidade de que viessem a fundir-se em uma forma de oposição— uma compreensão nova daquilo a que era preciso se opor e uma intuição sobre o novo ponto de vista a partir do qual a oposição poderia avançar. É nisso que a Europa de Castlereagh[1] se assemelha à Europa de hoje: na sensação de que caíram por terra uma linguagem e um conjunto de postulados até então tidos como conducentes à emancipação, e também na dúvida, bastante realista, de que os elementos de uma nova linguagem possam de fato ser encontrados no espetáculo geral de uma política engessada, de uma economia impiedosa e de um entusiasmo generalizado (como sempre) pela mais recente e estúpida novidade tecnológica.

***

Em outras palavras, a questão para a esquerda no momento é: quão fundo tem de ir a sua reconstrução do projeto do Iluminismo? "Quão para baixo?" Entre nós, há quem pense: "Sete níveis do mundo"[2]. Tenho a sensação de que o livro que deveríamos estar lendo — em vez de "L'Insurrection qui Vient"[3] — é "The Experience of Defeat", de Christopher Hill. Ou seja, as heterogêneas, inesperadas e sem dúvida perigosas vozes de que me socorro nestes apontamentos —Nietzsche, apesar de tudo; as páginas de Bradley sobre a tragédia; o aterrorizante "Homo Necans", de Burkert; o que Hazlitt e Bruegel têm de mais implacável; Moses Wall nas trevas de 1659; Benjamin em 1940 — só em momentos de verdadeiro fracasso histórico vêm à mente como recursos de que a esquerda pode se valer. Só lhes damos ouvidos quando os fatos nos obrigam a perguntar o que, em nossas anteriores encenações da transfiguração, levou à derrocada atual.

O uso que faço da palavra "esquerda" remete, claro, a uma tradição política de que quase já não há traço algum nos governos e oposições que temos hoje. (Parece uma excentricidade perder tempo agora com os tipos de diferença — assinalados no passado pelo prefixo "ultra" — que essa tradição comportava. Depois que o sol se põe, todos os gatos são pardos.) "Esquerda", portanto, é um termo que denota uma ausência; e essa quase não existência precisa estar explícita em uma nova forma de pensar a política. Disso não se segue, porém, que a esquerda deva continuar a exaltar a própria marginalidade, como seus integrantes frequentemente se sentem inclinados a fazer — exultando no glamour de sua grande recusa e relegando à escuridão que reina lá fora o resto de um mundo impenitente. Desse lado fica o intelectualismo. A única abordagem política de esquerda que faz jus ao nome é, como sempre, a que olha nos olhos de sua insignificância, mas cujo interesse está todo voltado para aquilo que pode transformar o vestígio, lenta ou repentinamente, no começo de um "movimento". Muitas e amargas serão as coisas sacrificadas — as ideias grandiosas, a estilística revolucionária — no processo.

***

Isto me leva a dois tipos de pergunta, que estrutura o resto dessas notas. A primeira, como seria para a política de esquerda não olhar para frente — estar verdadeiramente centrada no presente, ser uma esquerda não profética, desencantada, continuamente "tirando sarro de sua própria profecia"? Ou seja, deixasse para trás, na natureza e marco de sua própria concepção, as últimas ocorrências e imagens tardias de vanguarda. E uma segunda pergunta relacionada: poderia a política de esquerda ser transposta para uma chave trágica? É possível um sentido trágico da vida para a esquerda, para uma política que permanece reconhecidamente em contato com a tradição de Marx, Raspail, Morris, Luxemburg, Gramsci, Platonov, Sorel, Pasolini? Não é essa tradição, com razão — indelevelmente — relutante em se debruçar sobre a experiência da derrota?

***

Entonces, ¿a qué me refiero con la tragedia o con la concepción trágica de la vida? La idea aplicada a la política resulta extraña, puede que poco grata, y por ello mi tratamiento será claro, lo que en este caso no necesita significar banal. Bradley es un fabuloso guía de la época victoriana final; el mejor, creo, porque es más político que todos los grandes teóricos y clasicistas que le siguieron. Le elijo a él en parte porque es un buen ejemplo de la clase de sabiduría media — del rechazado estilo refinado — que la izquierda tendrá que redescubrir en su pasado burgués. Bradley se dirige a sus estudiantes (funcionarios coloniales en ciernes) hablando principalmente de Shakespeare, pero en su presentación general del sujeto casi todo conecta con la política más ampliamente.

Sabemos que la tragedia es pesimista sobre la condición humana. Su tema es el sufrimiento y la calamidad, la presencia constante de la violencia en los asuntos humanos, la extraordinaria dificultad de reconciliar esa violencia con un gobierno de la ley o con un modelo acordado de sanción social. Gira sobre el fracaso y desconocimiento de uno mismo y, por encima de todo, sobre una caída desde una gran altura; una caída que asusta e intimida a aquellos que la presencian porque parece hablar de una falta de poder en el hombre y de un sometimiento general a una Fuerza o a una Totalidad derivada del mismo carácter de las cosas. La tragedia trata de la grandeza que se queda en nada. Pero por eso no es deprimente. «[El hombre] puede ser desgraciado y puede ser espantoso — dice Bradley—, pero no es pequeño. Su suerte puede ser desgarradora y misteriosa, pero no es despreciable». «Es necesario que [el proyecto trágico] tenga tanta grandeza como para que, en su error y caída, podamos ser claramente conscientes de las posibilidades de la naturaleza humana»[4]. Esas dos últimas palabras han hecho que tradicionalmente la izquierda se estremeciera, y yo entiendo la razón. Pero pueden ser recuperables: nótese que para Bradley la naturaleza y la posibilidad van juntas.

***

Bradley hace una gran observación sobre «lo que [él] se aventura a describir como el centro de la impresión trágica». La cito al completo:

Este sentimiento central es la impresión del derroche. Con Shakespeare, en cualquier caso, la pena y el miedo que la historia trágica despierta parecen unirse, e incluso fundirse, en un profundo sentido de tristeza y misterio que se debe a esta impresión de derroche [...] Parece que delante nuestro tenemos un tipo de misterio de todo el mundo, el hecho trágico que se extiende mucho más lejos de los límites de la tragedia. En todas partes, desde las aplastadas piedras bajo nuestros pies hasta el alma del hombre, vemos el poder, la inteligencia, la vida y la gloria que nos asombran y parecen pedir nuestra veneración. Y en todas partes los vemos perecer devorándose los unos a los otros y destruyéndose, a menudo con un dolor espantoso, como si nacieran con ese fin. La tragedia es la típica forma de este misterio porque esa grandeza del alma que aquella nos muestra oprimida, en conflicto y destruida, es en nuestra opinión la existencia más elevada. Impone el misterio sobre nosotros y nos hace darnos cuenta tan claramente del valor de lo que es derrochado que no podemos buscar consuelo en la reflexión de que todo es vanidad [5].

Al llegar a este párrafo hay que decir, como algo más que un comentario al margen, que puede servir como modelo para el tono de la política en clave trágica. El tono es de adulto. Y puede ser que esa sea la razón por la que, en una cultura política como la nuestra, tan devota de una ventriloquia de la «juventud», inevitablemente se registrará como una nimiedad remota, incluso extravagante. El lenguaje actual de la política, de izquierda y derecha, participa plenamente en la infantilización general de las necesidades y propósitos humanos que ha demostrado ser parte integral del capitalismo de consumo. (Hay una maravillosa desesperación contrafactual en el fenómeno, ya que la sociedad de consumo tiene por naturaleza –debido a su mejora real de los «niveles de vida»– el pelo cano. Podemos decir que, cuanto mayor es la edad media de su población, más servilmente está orientado su aparato cultural a los deseos de los que tienen sesenta años). Y de esto también tiene que escapar la izquierda. Han pasado los días cuando la «enfermedad infantil» era una ofensa –un insulto nada menos que de Lenin– que una parte de la izquierda podía esperar reclamar y transfigurar. Una voz trágica está obligada a dejar atrás la adolescencia. En otras palabras, no más Rimbaud, no más incontrovertible puesta del revés, no más alborozada denuncia.

***

Aquí está de nuevo Bradley. «El mundo trágico es un mundo de acción», nos dice,

y la acción es la traducción del pensamiento a la realidad. Vemos a hombres y mujeres intentándolo con confianza. Golpean sobre el orden existente de las cosas para la consecución de sus ideas. Pero lo que logran no es lo que pretendían; es terriblemente diferente. Nos decimos a nosotros mismos que no entienden nada sobre el mundo en el que operan. Luchan a ciegas en la oscuridad, y el poder que funciona en ellos les convierte en el instrumento de un proyecto que no es el suyo. Actúan libremente, y sin embargo sus acciones les atan de pies y manos. Y no importa que sus intenciones fueran rectas o no[6].

La política en clave trágica operará siempre con un sentido del horror y el peligro que es parte de los asuntos humanos. «Y en todas partes les vemos perecer, devorarse los unos a los otros y destruirse a sí mismos». Esto es un misterio. Pero (de nuevo citando a Bradley, esta vez empujándole específicamente en nuestra dirección), «la tragedia es la [...] forma de este misterio [que mejor nos permite pensar políticamente], porque esa grandeza del alma que aquella nos muestra oprimida, en conflicto y destruida, es en nuestra opinión la existencia más elevada. Impone el misterio sobre nosotros». Y localiza el misterio, hace que deje de ser un fantasma inmovilizador; tiene a cualquier política (la nuestra, por ejemplo) desarrollándose a la sombra de una catástrofe política específica.

***

Nuestra catástrofe –nuestra Tebas– son los setenta años desde 1914 a 1989. Y desde luego el decir que las décadas centrales del siglo xx, por lo menos como se han vivido en Europa y sus imperios, fueron una cierta clase de osario no es más que repetir la lógica popular. Cualquiera que eche una mirada sobre un tratamiento histórico serio del periodo –no parezco recuperarme nunca de la terrible visión general de Mark Mazower en Dark Continent: Europe’s Twentieth Century (1998) – probablemente aceptará muchos de los mismos términos. «El siglo de la violencia», recuerdo un viejo libro de texto que lo llamaba así7. El tiempo del humo humano.

Sin embargo, la pregunta política es la siguiente: ¿tienen un molde los horrores del siglo? ¿Obedecían a una lógica o venían de una determinación central, por mucho que intervinieran las contingencias de la historia (el carisma de Hitler, el que Lenin sobreviviera a la bala anarquista, la psicología de sir Arthur Harris, apodado el «Bombardero»)? Aquí es donde la perspectiva trágica ayuda. Nos permite no verle un molde o una lógica –un desarrollo desde el pasado al futuro– a los últimos cien años. Nos abre, pienso que correctamente, a una visión del periodo como una catástrofe en sentido estricto que se desarrolla desordenadamente a partir de Sarajevo y que llega ciertamente hasta la década de 1950 (y si ampliamos nuestro campo de atención puede incluir la desastrosa «Revolución Cultural Proletaria» de Mao –en cierto sentido el último paroxismo de una fantasía europea de la política– y llega hasta bien entrada la década de 1970): un falso futuro entrelazado con un pasado, ambos llegando repentinamente desde ninguna parte, superando las certezas del Londres y la Viena eduardianos; un caos formado de un imparable e intrazable entrecruzado de fuerzas: las comunidades imaginadas del nacionalismo, las pseudorreligiones de la clase y la raza, el sueño de un último sujeto de la historia, las nuevas tecnologías de destrucción masiva, los últimos coletazos de la «carga del hombre blanco», las atroces realidades de la inflación y el desempleo, la azarosa (pero después acelerada) construcción de partidos de masas, de entretenimientos de masas, de artilugios y accesorios de masas, la estandarizada vida diaria. La lista es familiar. Y supongo que cualquiera que intente escribir la historia que la acompaña está obligado a optar, conscientemente o por omisión, entre una de las varias fuerzas en juego como predominante. Tiene que haber un corazón de la materia.

***

Esto nos lleva a la cuestión del marxismo. El marxismo, ahora está claro, era más productivo como teoría –conjunto de descripciones– de la sociedad burguesa y de la manera en que fracasaría. Tenía muchos otros aspectos y ambiciones, pero esta era la que acabó menos viciada por el milenarismo o el cientifismo, las enfermedades de la formación cultural de la que surgió el marxismo. En su mejor momento (en el propio Marx, en Lukács durante la década de 1920, en Gramsci, en Benjamin y Adorno, en Brecht, en Bajtin, en Attila József, en el Sartre de «La conscience de classe chez Flaubert»), el marxismo profundizó en la textura de las creencias y prácticas burguesas más que cualquier otra descripción, exceptuando a la novela. Pero en cuanto al fin de la sociedad burguesa estaba notoriamente equivocado. Pensaba que la gran positividad del orden del siglo xix acabaría en la revolución, lo que significaba una aceleración final (pero también una desintegración) de los poderes productivos del capitalismo, la recalibración de la economía y la política y abrirse paso a una modernidad alcanzada. Eso no se iba a producir. Ciertamente la sociedad burguesa –el mundo cultural que Malévich y Gramsci daban por sentado– entró en disolución. Pero resultó que fue destruida no por una fusión o fisión de los potenciales largamente ensamblados de la industria capitalista y de la emergencia de una transfigurada comunidad de clase, sino por la más vil parodia de ambas que se puede imaginar. El socialismo se convirtió en el nacionalsocialismo, el comunismo en estalinismo, la modernidad se transformó en crisis y choques, nuevas religiones del Volk y la Gemeinschaft se aprovecharon de las técnicas de matanzas de masas. Franco, Dzerzhinsky, Earl Haig, Eichmann, Von Braun, Mussolini, Teller y Oppenheimer, Jiang Qing, Kissinger, Pinochet, Pol Pot, Ayman al-Zawahiri. Este es el pasado que forma la matriz de nuestra política. Es nuestra Tebas.

Pero de nuevo, hay que tener cuidado. La tragedia es un misterio, no una cámara de horrores. Es ordinaria y endémica. Tebas no es algo que podamos dejar detrás nuestro. Nadie que mire a los ojos de los campesinos pobres en la fotografía de 1930, desfilando con sus rastrillos y sus impactantes frases estalinistas, yendo a aporrear a unos cuantos kulaks en la estación de tren –mirando a los ojos de estos embaucados y asesinos, perros peleándose por un hueso y recordando, quizá con la ayuda de Platonov, la larga desesperación que no ve la cámara–, en otras palabras, nadie que eche una mirada a la historia real del siglo xx puede evitar experimentar el «sentido de tristeza y misterio» al que señala Bradley «que se debe a la impresión de derroche [...] Y en todas partes los vemos perecer devorándose los unos a los otros y destruyéndose, a menudo con un dolor espantoso, como si nacieran con ese fin».

***

Aunque podamos estar en desacuerdo sobre los detalles de la historia que están viviendo los koljozniks de la fotografía, por lo menos hagámosles justicia y no pretendamos que era épica. «El materialismo histórico tiene que abandonar el componente épico de la historia. Arranca violentamente la época [que estudia] de la sólida “continuidad de la historia”. Pero también hace estallar la homogeneidad de la época. La carga con ecrasita, esto es, con presente»[8]. El cobertizo a la derecha de la foto bien podría ser un Lager y, la pancarta, decir Arbeit macht frei.

"El mundo es ahora muy oscuro y estéril; y si surgiera un poco de luz lo refrescaría enormemente. Pero ¡ay!: el hombre sería elevado por encima de sí mismo y perturbado por ella en el momento, y después moriría de nuevo y se volvería más miserable". Estas palabras son del revolucionario puritano Isaac Penington en 1654, afrontando el declive del Reino de los Santos[9]. Penington piensa en la situación en términos de la Caída, naturalmente, pero su actitud hacia la humanidad puede ser apoyada, y pienso que debería serlo, sin el telón de fondo teológico. Sus palabras al futuro siguen siendo relevantes. Y pueden coexistir totalmente con el más modesto, el más moderado de los materialismos; la clase de materialismo que necesitamos. Aquí por ejemplo está Moses Wall, escribiendo a John Milton en 1659, cuando los días de la república inglesa estaban contados:

Te quejas de la falta de progreso de la nación y de su último movimiento retrógrado en la libertad y las verdades espirituales. Tiene que ser muy lamentado; pero, sin embargo, compadezcámonos de la debilidad humana. Cuando aquellos que hacen profundas proclamas de su celo por nuestra libertad son instalados en el poder, traicionarán la buena cosa que se les encomienda y nos conducen de vuelta a Egipto, y con esa fuerza que les entregamos para ganar la libertad, nos mantienen encadenados; ¿qué pueden hacer las pobres gentes? Tú sabes quiénes eran los que vigilaban el sepulcro de nuestro Salvador para impedir que se levantara.(Wall se refiere a los soldados. Conoce los ejércitos permanentes).

Además, mientras la gente no sea libre sino que pase estrecheces en los alojamientos donde vive, su espíritu estará abatido y será servil, y para [invertir esto] debería haber una mejora de nuestras mercancías natales, como nuestras manufacturas, pesca, pantanos, bosques, propiedades comunes, comercio marítimo, etc., que darían al conjunto de la nación una subsistencia confortable [...]10.

Todavía un programa maximalista.

Una perspectiva trágica sobre la política está inevitablemente vinculada, como sugiere la carta de Wall, a la cuestión de la guerra y a su lugar en la historia de la especie. O quizá, deberíamos decir, a las cuestiones intercaladas del conflicto armado, de la aniquilación organizada, de la psicología y sociabilidad humana, de la ciudad-Estado y después la nación-Estado, y de la forma particular en la que ese algo que llamamos la «economía» vino a nacer. Yo me tomo seriamente la idea de los antiguos historiadores de que el elemento clave en la transición a una economía monetizada puede no haber sido tanto la generalización del comercio entre culturas (donde clases de trueques continuaron funcionando adecuadamente) como la propagación de la guerra endémica, el auge de los grandes ejércitos profesionales y la necesidad de un pago inmediato, transportable, verosímil, para los mismos11. Y con el dinero y el asesinato de masas llegó un imaginario social –un cuadro de la naturaleza humana–que iba a juego.

«Cuando en una batalla entre ciudades», dice Nietzsche,

el vencedor, de acuerdo con los derechos de la guerra, pasa por la espada a toda la población masculina y vende a todas las mujeres y niños como esclavos, vemos, en la aprobación de semejante derecho, que los griegos consideraban una completa liberación de su odio como una seria necesidad; en semejantes momentos, las sensaciones acumuladas, tragadas, encontraban alivio: el tigre se abalanza, la crueldad gratuita parpadeando en sus terribles ojos. ¿Por qué el escultor griego tenía que representar una y otra vez la guerra y las batallas inacabablemente repetidas, los cuerpos humanos estirados, sus tendones tensos por el odio o la arrogancia del triunfo, los heridos retorciéndose de dolor, la agonía de los moribundos? ¿Por qué todo el mundo griego se regocijaba con cuadros de combates en La Iliada? Me temo que no comprendemos estas cosas como lo hacían los griegos [...] y nos estremeceríamos si lo hiciéramos [...]12.

Nietzsche es vehemente, algunos dirían que exultante. Pero la misma observación

se puede hacer con la adecuada monotonía etnológica.

Muchas fracturas en huesos prehistóricos fueron producto de la violencia; muchos antebrazos parecen haber sido rotos desviando golpes de porras. La mayoría de las fracturas son en el antebrazo izquierdo, elevado para bloquear los golpes al lado izquierdo dados por un brazo derecho. Las fracturas producidas al esquivar golpes se detectaron en el 10 por 100 de los hombres del desierto, y en el 19 por 100 de las mujeres de la costa este; en ambos grupos eran el tipo más habitual de fractura de las extremidades superiores [...] Los cráneos fracturados eran de dos a cuatro veces tan comunes entre los hombres como entre las mujeres. Las fracturas eran típicamente ovales, depresiones del tamaño del pulgar causadas por golpes con un instrumento romo. La mayoría están en el lado izquierdo de la cabeza, sugiriendo un ataque frontal de una persona diestra. La mayoría de las heridas en la cabeza son por ello el resultado de la violencia interpersonal, probablemente infligida por los hombres sobre las mujeres[13].

***

No hay que pensar, dicho sea de paso, que insistir de esta manera en la ferocidad del hombre conduce necesariamente en una dirección nietzscheana. Podemos ver a Hazlitt hablando desde el irónico corazón de la tradición radical inglesa:

Esto tiene más que decir sobre Homs y Abbottabad, o Anders Breivik y Geert Wilders, que la mayor parte de las cosas escritas desde entonces.

***

La cuestión es que es un error lógico de la izquierda asumir que un reconocimiento pleno de la propensión humana hacia la violencia –a una conformidad empapada de sangre– clausura la idea de un reformulación radical de la política. La pregunta es: ¿cuál es la raíz que necesitamos para empezar a hacerlo? Incluso una honestidad del tipo de la de William Hazlitt sobre «un anhelo por el mal en la mente humana» puede coexistir perfectamente (como lo hizo en la generación postaugusta de Hazlitt) con un «por nuestros propios espíritus estamos divinizados». Las capacidades humanas bien pueden ser infinitas; ciertamente, apenas han sido exploradas, apenas se las ha dado la oportunidad de florecer; pero el sentido trágico empieza por un reconocimiento de que la infinidad (lo insondable) es tanto para lo malo como para lo bueno.

Igualmente es un error asumir que la moderación en la política –entendida como una política de pequeños pasos, de desesperanzadora sabiduría, de proposiciones concretas, de desdeño por las grandes promesas y de un sentido de la dificultad de incluso la menor «mejora»– no es revolucionaria, suponiendo que esta última palabra conserve alguna fuerza descriptiva. Depende de qué pretendan cambiar los pequeños pasos. Depende del panorama de posibilidad humana en cuestión. Una política realmente dirigida, paso a paso, fracaso por fracaso, a prevenir que el tigre se abalance sería la política más moderada y revolucionaria que ha habido nunca.

Nietzsche de nuevo es nuestro guía (con rostro de Jano), en un famoso atisbo del futuro en La voluntad de poder. Como visión de a qué puede parecerse realmente la política de la catástrofe, sigue siendo única. Empieza con un diagnóstico de conjunto que resultará familiar para cualquiera que le haya leído; pero entonces, menos típicamente, continúa. Primero el

diagnóstico:

Nosotros los modernos ya no proporcionamos el material del que se pueda construir una sociedad, y en el sentido en el que se fundamentaba la Ilustración, quizá nunca lo hicimos. Nietzsche piensa que la revelación política de esta inversión de lo «social» será larga y horrorosa, y su visión del siglo que llegaba es habitualmente venenosa (lo que no significa inexacta): el pasaje citado desemboca en una burla de los «buenos socialistas» y de su sueño de una sociedad libre construida de «hierro de madera»; o puede ser, profetiza Nietzsche, de hierro a secas. Después de esta clase de «socialismo» vendrá el caos, necesariamente, pero a partir del caos todavía puede surgir una nueva forma de política. «Una crisis que [...] purifica, que [...] empuja juntos elementos relacionados para que se destruyan mutuamente, que [...] asigna tareas comunes a hombres que tienen maneras de pensar opuestas [...] Desde luego, fuera de cualquier orden social existente». Y el resultado es el siguiente:

Desde luego no estoy invitando a suscribir al detalle (tal como es) el postsocialismo de Nietzsche. Su pensamiento sobre el tema está enredado en una serie de ingenuas observaciones, por no decir nauseabundas, sobre el «orden de rango» como el fruto más precioso del nuevo movimiento. Pero, como esquema de lo que la moderación podría ser para los revolucionarios, su observación continúa teniendo valor.

***

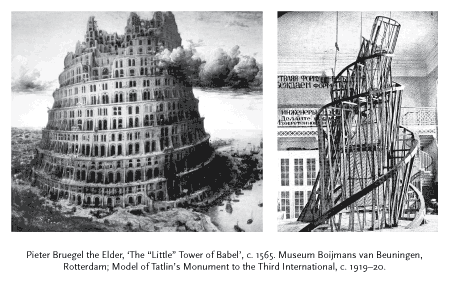

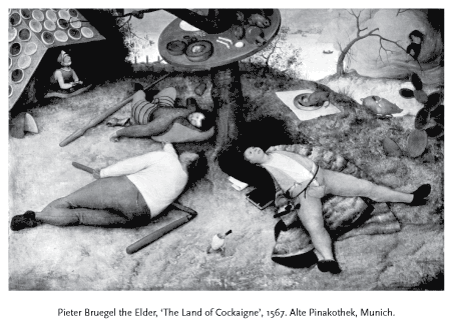

Por el otro lado, la utopía –esa invención de los primeros funcionarios modernos– es lo que los terratenientes tienen tiempo de cultivar. Es todo aquello de lo que los campesinos de Carlo Levi han aprendido a desconfiar. Brueghel lo detalla. Su cuadro El país de Jauja es, por encima de todo, una desublimación de la idea del Cielo; una Comedia no-Divina, que solamente tiene sentido en relación a todas las otras ofertas de ensueño (ordinarias y fabulosas, instituidas y heréticas) que circularon cuando la cristiandad se deshizo. De lo que la pintura más se ríe es del impulso religioso, o de una forma principal que toma ese impulso (con más fuerza todavía una vez que el control de la religión sobre el detalle de la vida se ha perdido): del deseo por escapar de la existencia mortal, del sueño de la inmortalidad, de la idea del Tiempo por Llegar. «Y Dios secará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, ni habrá más dolor: porque las cosas anteriores han fallecido». Lo que Brueghel dice volviendo al Libro de la Revelación –y seguramente su voz era la de la propia cultura campesina en uno de sus inextirpables modos– es que todas las visiones de escape y perfección están encantadas por las realidades mundanas que pretenden transfigurar. Todo Edén es el aquí y ahora intensificado; la inmortalidad es la permanente mortalidad; toda visión de dicha es carnal, desata el apetito, es pesada y ordinaria y está centrada en el presente. El hombre que surge de una montaña de gachas en el fondo es lo «moderno» personificado. Comiendo se ha abierto camino hasta la comunidad de los santos.

No hay que pensar, dicho sea de paso, que insistir de esta manera en la ferocidad del hombre conduce necesariamente en una dirección nietzscheana. Podemos ver a Hazlitt hablando desde el irónico corazón de la tradición radical inglesa:

La naturaleza (cuanto más la miramos) parece hecha de aversiones: sin algo a lo que odiar, perderíamos la misma fuente del pensamiento y la acción. La vida se convertiría en una charca estancada si no estuviera alborotada por los discordantes intereses, por las indisciplinadas pasiones de los hombres. La franja favorable en nuestras propias trayectorias se realza (o simplemente se vuelve visible) haciendo que todo a su alrededor sea lo más negro posible; así dibuja el arco iris su forma sobre la nube. ¿Es eso orgullo? ¿Es envidia? ¿Es la fuerza del contraste? ¿Es debilidad o malicia? Pero así es, hay una secreta afinidad, un anhelo por el mal en la mente humana […] Los protestantes y los papistas no se queman los unos a los otros en la hoguera: pero nos suscribimos a nuevas ediciones del Fox’s Book of Martyrs [un equivalente contemporáneo puede ser Archipiélago Gulag]; y el secreto del éxito de las Scotch Novels es muy parecido –nos llevan de vuelta a las enemistades, los despechos, el desorden, el desaliento, las equivocaciones y la venganza de una edad y de una gente bárbara– a los enraizados prejuicios y mortales animosidades de sectas y partidos en la política y la religión, y de los enfrentados jefes y clanes en guerra e intriga. A su vez, sentimos toda la fuerza del espíritu del odio con todos ellos […] La bestia salvaje reanuda su dominio dentro de nosotros, nos sentimos como animales cazadores, e igual que el perro de caza comienza su sueño y se lanza a la caza en la fantasía, el corazón se eleva en su guarida natal y lanza un salvaje grito de alegría [...]14.

Esto tiene más que decir sobre Homs y Abbottabad, o Anders Breivik y Geert Wilders, que la mayor parte de las cosas escritas desde entonces.

***

La cuestión es que es un error lógico de la izquierda asumir que un reconocimiento pleno de la propensión humana hacia la violencia –a una conformidad empapada de sangre– clausura la idea de un reformulación radical de la política. La pregunta es: ¿cuál es la raíz que necesitamos para empezar a hacerlo? Incluso una honestidad del tipo de la de William Hazlitt sobre «un anhelo por el mal en la mente humana» puede coexistir perfectamente (como lo hizo en la generación postaugusta de Hazlitt) con un «por nuestros propios espíritus estamos divinizados». Las capacidades humanas bien pueden ser infinitas; ciertamente, apenas han sido exploradas, apenas se las ha dado la oportunidad de florecer; pero el sentido trágico empieza por un reconocimiento de que la infinidad (lo insondable) es tanto para lo malo como para lo bueno.

Igualmente es un error asumir que la moderación en la política –entendida como una política de pequeños pasos, de desesperanzadora sabiduría, de proposiciones concretas, de desdeño por las grandes promesas y de un sentido de la dificultad de incluso la menor «mejora»– no es revolucionaria, suponiendo que esta última palabra conserve alguna fuerza descriptiva. Depende de qué pretendan cambiar los pequeños pasos. Depende del panorama de posibilidad humana en cuestión. Una política realmente dirigida, paso a paso, fracaso por fracaso, a prevenir que el tigre se abalance sería la política más moderada y revolucionaria que ha habido nunca.

Nietzsche de nuevo es nuestro guía (con rostro de Jano), en un famoso atisbo del futuro en La voluntad de poder. Como visión de a qué puede parecerse realmente la política de la catástrofe, sigue siendo única. Empieza con un diagnóstico de conjunto que resultará familiar para cualquiera que le haya leído; pero entonces, menos típicamente, continúa. Primero el

diagnóstico:

En una palabra [...] lo que en adelante ya no será construido, ya no podrá ser construido, es una sociedad en el sentido antiguo de la palabra; para construir tal edificio falta ahora todo, ante todo el material. Todos nosotros [Nietzsche se refiere a nosotros los «modernos»] ya no somos material para una sociedad: ¡he aquí una verdad que ya es hora de que sea dicha!15.

Nosotros los modernos ya no proporcionamos el material del que se pueda construir una sociedad, y en el sentido en el que se fundamentaba la Ilustración, quizá nunca lo hicimos. Nietzsche piensa que la revelación política de esta inversión de lo «social» será larga y horrorosa, y su visión del siglo que llegaba es habitualmente venenosa (lo que no significa inexacta): el pasaje citado desemboca en una burla de los «buenos socialistas» y de su sueño de una sociedad libre construida de «hierro de madera»; o puede ser, profetiza Nietzsche, de hierro a secas. Después de esta clase de «socialismo» vendrá el caos, necesariamente, pero a partir del caos todavía puede surgir una nueva forma de política. «Una crisis que [...] purifica, que [...] empuja juntos elementos relacionados para que se destruyan mutuamente, que [...] asigna tareas comunes a hombres que tienen maneras de pensar opuestas [...] Desde luego, fuera de cualquier orden social existente». Y el resultado es el siguiente:

¿Quién demostrará ser el más fuerte en el transcurso de esto? El más moderado; aquellos que no precisen de extremos artículos de fe; aquellos que no sólo admiten sino que realmente aman una verdadera cantidad de contingencia y absurdo; aquellos que pueden pensar en el hombre con una considerable reducción de su valor sin volverse ellos mismos pequeños y débiles a cuenta de ello [...] seres humanos que están seguros de su poder y que representan, con un orgullo consciente, la fortaleza que la humanidad ha alcanzado [realmente]16.

Desde luego no estoy invitando a suscribir al detalle (tal como es) el postsocialismo de Nietzsche. Su pensamiento sobre el tema está enredado en una serie de ingenuas observaciones, por no decir nauseabundas, sobre el «orden de rango» como el fruto más precioso del nuevo movimiento. Pero, como esquema de lo que la moderación podría ser para los revolucionarios, su observación continúa teniendo valor.

***

Por el otro lado, la utopía –esa invención de los primeros funcionarios modernos– es lo que los terratenientes tienen tiempo de cultivar. Es todo aquello de lo que los campesinos de Carlo Levi han aprendido a desconfiar. Brueghel lo detalla. Su cuadro El país de Jauja es, por encima de todo, una desublimación de la idea del Cielo; una Comedia no-Divina, que solamente tiene sentido en relación a todas las otras ofertas de ensueño (ordinarias y fabulosas, instituidas y heréticas) que circularon cuando la cristiandad se deshizo. De lo que la pintura más se ríe es del impulso religioso, o de una forma principal que toma ese impulso (con más fuerza todavía una vez que el control de la religión sobre el detalle de la vida se ha perdido): del deseo por escapar de la existencia mortal, del sueño de la inmortalidad, de la idea del Tiempo por Llegar. «Y Dios secará todas las lágrimas de sus ojos; y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, ni habrá más dolor: porque las cosas anteriores han fallecido». Lo que Brueghel dice volviendo al Libro de la Revelación –y seguramente su voz era la de la propia cultura campesina en uno de sus inextirpables modos– es que todas las visiones de escape y perfección están encantadas por las realidades mundanas que pretenden transfigurar. Todo Edén es el aquí y ahora intensificado; la inmortalidad es la permanente mortalidad; toda visión de dicha es carnal, desata el apetito, es pesada y ordinaria y está centrada en el presente. El hombre que surge de una montaña de gachas en el fondo es lo «moderno» personificado. Comiendo se ha abierto camino hasta la comunidad de los santos.

El joven en el suelo a la derecha, con las plumas en su cinturón y la Biblia a su lado no le podemos ver más que como santo Tomás Moro, despierto pero comatoso en su creación. ¿Y el zagal dormido encima de su mayal? ¿Quién otro que el mismo Ned Ludd?

***

Las utopías aseguran a la modernidad su infinito potencial. Pero ¿por qué? Debería aprender –ser enseñada– a mirar al fracaso a la cara.

***

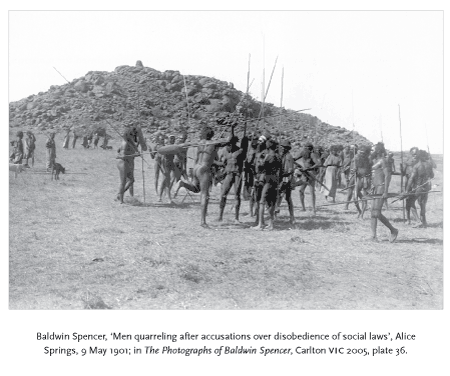

Sobre la modernidad en general –sobre lo que ha hecho que los modernos no seamos ya un material para lo social– dudo de que haya algo nuevo que decir. El tema, como la propia cosa, está agotado, no es que esté superado (nunca superado), simplemente está cansado hasta morir. Todo lo que queda aquí –y las grandes fotos de Baldwin Spencer de la cultura humana más duradera son el acompañamiento adecuado– es que la llegada de sociedades orientadas hacia el futuro, como opuestas a un pasado de orígenes, heroísmos, maneras establecidas, es un hecho de la historia, no de la naturaleza, que sucede en un lugar y tiempo con causas complejas y contingentes. La religión personal (esa extraña mutación) y una contabilidad de dos entradas son dos de ellas. Y por modernidad se entiende mucho más que un conjunto de técnicas o un modelo de residencia y consumo; la palabra incorpora un ethos, un habitus, una manera de ser humano. Regreso al esquema que ofrecía en un libro anterior:

«Modernidad» significa contingencia. Señala un orden social que ha pasado de una veneración por los ancestros y autoridades del pasado a una búsqueda de un proyectado futuro, un futuro de bienes, placeres, libertades, formas de control sobre la naturaleza, nuevas formas de información. El proceso estuvo acompañado por un terrible vaciado y depurado de la imaginación. Porque sin el anclaje de la tradición, sin las imaginadas y vívidas complejidades del parentesco, sin el pasado viviendo en el detalle de la vida cotidiana (más a menudo monstruosamente), el significado se convirtió en una mercancía social escasa, si por «significado» entendemos formas de valor y entendimiento acordadas e instituidas, órdenes implícitas en las cosas, historias e imágenes en las que una cultura es capaz de cristalizar su sentido de la lucha con el reino de la necesidad y las realidades del dolor y la muerte. La frase que Max Weber tomó de Schiller, «el desencanto del mundo» –lúgubre, aunque para mí exultante con su promesa de una morada sin engaños en el mundo tal como es– todavía resume mejor este lado de la modernidad [...].

'Secularización' es una bonita palabra técnica para este vacío. Significa especialización y abstracción como parte de la textura de las actividades ordinarias; la vida social dirigida por un cálculo de oportunidades estadísticas a largo plazo, donde todo el mundo acepta o resiente un nivel alto de riesgo; el tiempo y el espacio se convierten en variables en ese mismo cálculo, ambas saturadas por la «información», y se representan inacabable y monótonamente en redes y pantallas; la pérdida de habilidad en la vida diaria (la deferencia hacia expertos y técnicos en cada vez más partes de la microestructura del uno mismo); el conocimiento experto disponible, invasivo, agobiante; la revisión crónica de todo a la luz de los 'estudios'[17].

Esto no hace más que cerrar el paso a los esquemas: descriptivamente habría muchas cosas que añadir. Pero desde el presente punto de vista solamente hay dos aspectos que necesitan ser desarrollados. El primero es que la esencia de la modernidad, desde el mercader de especias, lector de las escrituras, al banquero de Harvard, con su iPod, sudando en el gimnasio, hay una nueva clase de aislado «individuo» obediente con su correspondiente apoyo técnico. El libro impreso, el ejercicio espiritual, el café y Le Figaro, Time Out, Twitter, tabaco (o su renuncia), el cielo de infinitas aplicaciones informáticas. El segundo es que todo este aparato es una prolongación o una cierta clase de mecanismo de relojería. La individualidad se mantiene unida por una ficción de plena existencia que está por llegar. El tiempo libre siempre está a la vuelta de la esquina. Y mientras la función más profunda de esta nueva cronología es funcionar sobre lo que solía llamarse «posiciones del sujeto» –manteniendo al sujeto-ciudadano en un estado de perpetua anticipación (y así aceptando la miseria de la subjetividad realmente en oferta)– es al nivel de la política donde la Gran Mirada Adelante se da mayormente.

***

¿Cuáles eran, en la trayectoria de la Ilustración –desde Hobbes a Nietzsche, por ejemplo, o de De Maistre a Kojève– las distintivas fuerzas de la derecha? Una visión sin engaños del potencial humano, sin duda siempre al borde de inclinarse a una repetición del pecado original. Y (derivando de la primera) una abstinencia de lo futuro. Nietzsche como siempre es la posible excepción pero, como he dicho, el interés de sus ocasionales atisbos de una política por llegar está precisamente en su irónica moderación.

¿Posee la derecha todavía estas fuerzas? Pienso que no. Ya no se atreve a proponer una visión de la naturaleza humana (y si lo hace, es simplemente agustiniana, traicionando el legado de Hume, Vico, incluso de Freud y Heidegger); y lenta, inexorablemente, también ella ha cedido a la gran instrucción moderna de no ser retrógrada. La derecha ha desalojado los lugares, o las tonalidades, que anteriormente le permitieron –para vergüenza de la izquierda– monopolizar la descripción y crítica real de la modernidad, y encontrar un lenguaje para la proximidad de nada. La izquierda no tiene otra opción que intentar ocupar los asientos vacíos.

***

Pesimismo del intelecto, ¿optimismo de la voluntad? Ya no. El optimismo ahora es una tonalidad política indisociable de las promesas del consumo. El «futuro» sólo existe en la bolsa de valores plural. La esperanza ya no se nos da por el bien de los desesperados; ha mutado en un inacabable «micawberismo»* político y económico.

***

La clave trágica hace que muchas cosas sean posibles e imposibles. Pero quizá lo que es primordial para la izquierda es que la tragedia no espera a algo –algo transformativo– para aparecer. La moderna infantilización de la política va acompañada, y quizá depende, de una constante orientación de la política hacia el futuro. Desde luego la orientación se ha vuelto débil y formularia, y el modelo de programadores y empalmadores de genes más fatuo. Walter Benjamin se horrorizaría ante la forma que tomó realmente su «débil mesianismo» una vez que desaparecieron los poderosos mesías del siglo xx. La utopía de Twitter va de la mano con el Tea Party. Pero la dirección de la política resiste cualquier cosa que la realidad de la economía –incluso la reaparición directa de la pauperización– pueda arrojar sobre ella. La política, en la forma en la que la tenemos, no es nada sin una modernidad constantemente en perspectiva, por fin a punto de realizarse a sí misma: no tiene otro telos, ninguna otra manera de imaginar las cosas. La tarea de la izquierda es proporcionar una.

***

"La presencia de espíritu como categoría política", dice Benjamin,

***

Finalmente se me puede preguntar cuál es la diferencia entre la clase de política antiutópica que defiendo y el puro y simple «reformismo». La etiqueta no me asusta. El problema de los grandes reformistas dentro de las Internacionales era que compartían con los revolucionarios una creencia en el destino esencialmente progresista, depurador, reconstructivo, de las fuerzas de producción. Pensaban que la economía lo incorporaba para rehacer el fenotipo. Por ello pensaron que la «reforma» era una modesta proposición, una proposición pragmática. Estaban equivocados. (La forma esencial y más noble del reformismo socialista –Bernstein– se detuvo con una sacudida en 1914, cuando empezó el ciclo de los atavismos del siglo xx. Como proyecto socialista se demostró irresucitable). Así sucede que la reforma es una demanda revolucionaria. Alejarse incluso la menor distancia fuera del círculo del horror y del fracaso –dejar a los koljozniks y torturadores un poco atrás– supondrá un desmantelamiento pieza por pieza, suposición tras suposición, de la política que tenemos.

***

Para finalizar reformulando la pregunta planteada anteriormente: la izquierda en el corazón capitalista todavía tiene que afrontar el hecho de que el asombroso, estadísticamente sin precedentes y alucinante gran salto adelante de la cruda desigualdad social y económica en los últimos cuarenta años ha conducido a la mayoría de las políticas, últimamente en especial, a la derecha. La forma actual de la política del resentimiento –el igualitarismo de nuestro tiempo– es el Tea Party. ¿En qué marco, entonces, podría la desigualdad y la injusticia volver a ser el objeto de una política? Esta es la pregunta que, seriamente planteada, da vértigo.

Puede que el principio de una respuesta sea pensar en la desigualdad y la injusticia, como Moses Wall parece hacer, como epifenómenos, ante todo, de la guerra permanente; del permanente estado de guerra. Y formular una política que diga inequívocamente: «La paz nunca se alcanzará». No está en la naturaleza de los asuntos (humanos) que deba alcanzarse. Pero ese reconocimiento, para la izquierda, sólo hace más esencial –y cuanto más esencial, más revolucionario el programa– que el foco, el siempre recurrente centro de la política, deba ser el contener los efectos y el alcance de la guerra, e intentar (la demanda revolucionaria más profunda) valorar la agresividad y la territorialidad separada de su forma de Estadonación. Pieza por pieza; contra la corriente; interminablemente. Con el mismo espíritu de una izquierda que pudiera centrarse de nuevo en el problema de la pobreza porque desde luego no hay ninguna izquierda sin semejante compromiso básico– todavía más intensamente por tener las palabras de Jesús sobre su durabilidad sonando en los oídos.

***

La cuestión del reformismo versus la revolución, retomándola de nuevo, me parece que ha finalizado como una genuina cuestión política, como opuesta a un florecer retórico. Adaptando la gran máxima de Randolph Bourne, los extremismos –los extremismos que tenemos– son ahora la salud del Estado.

En la actualidad, el hecho importante en los territorios centrales del capitalismo (y esto se aplica por lo menos a Asia y América Latina tanto como a Europa) es que ningún partido o movimiento establecido pretende ya ofrecer un programa de «reforma». Reformar el capitalismo se asume tácitamente como imposible; en cambio, en lo que los políticos están de acuerdo es en hacerlo renacer, resucitar. Re-regulando los bancos, en otras palabras, regresando, si tenemos suerte, a la era de Nixon y Jean Monnet.

Seguramente no hace falta decir que un movimiento de oposición de la clase que he estado defendiendo, en el momento en que empezara a registrar un éxito, incluso limitado, se atraería la violenta furia del Estado sobre su cabeza. Las fronteras entre organización política y la resistencia armada se disolverían; no por elección de la izquierda, sino por una simple cuestión de autodefensa. Imaginemos que un movimiento empezara realmente a poner la cuestión de una economía de guerra permanente sobre la mesa, por limitada que fuera, con cualquier conjunto de victorias simbólicas. No hay duda que la brutalidad de la estrategia policial sería generalizada. Los helicópteros del orden público estarían de vuelta de Bahrein. Jean Charles de Menezes tendría muchos hermanos. Pero la pregunta que se desprende me parece que es la siguiente: ¿cuáles son las circunstancias en las que la previsible dinámica de la represión del Estado y la respuesta de la izquierda podrían empezar, aunque fuera con vacilaciones, a deslegitimar la preponderancia de la fuerza armada en el Estado? Sin duda no se producirán mientras el Estado pueda mostrarse a sí mismo recogiendo partes de cuerpos cortados y destrozados entre los restos de vagones del suburbano. El extremismo, repitiéndolo, es el billete para que el Estado continúe en su camino.

¿Cuáles eran, en la trayectoria de la Ilustración –desde Hobbes a Nietzsche, por ejemplo, o de De Maistre a Kojève– las distintivas fuerzas de la derecha? Una visión sin engaños del potencial humano, sin duda siempre al borde de inclinarse a una repetición del pecado original. Y (derivando de la primera) una abstinencia de lo futuro. Nietzsche como siempre es la posible excepción pero, como he dicho, el interés de sus ocasionales atisbos de una política por llegar está precisamente en su irónica moderación.

¿Posee la derecha todavía estas fuerzas? Pienso que no. Ya no se atreve a proponer una visión de la naturaleza humana (y si lo hace, es simplemente agustiniana, traicionando el legado de Hume, Vico, incluso de Freud y Heidegger); y lenta, inexorablemente, también ella ha cedido a la gran instrucción moderna de no ser retrógrada. La derecha ha desalojado los lugares, o las tonalidades, que anteriormente le permitieron –para vergüenza de la izquierda– monopolizar la descripción y crítica real de la modernidad, y encontrar un lenguaje para la proximidad de nada. La izquierda no tiene otra opción que intentar ocupar los asientos vacíos.

***

Pesimismo del intelecto, ¿optimismo de la voluntad? Ya no. El optimismo ahora es una tonalidad política indisociable de las promesas del consumo. El «futuro» sólo existe en la bolsa de valores plural. La esperanza ya no se nos da por el bien de los desesperados; ha mutado en un inacabable «micawberismo»* político y económico.

***

La clave trágica hace que muchas cosas sean posibles e imposibles. Pero quizá lo que es primordial para la izquierda es que la tragedia no espera a algo –algo transformativo– para aparecer. La moderna infantilización de la política va acompañada, y quizá depende, de una constante orientación de la política hacia el futuro. Desde luego la orientación se ha vuelto débil y formularia, y el modelo de programadores y empalmadores de genes más fatuo. Walter Benjamin se horrorizaría ante la forma que tomó realmente su «débil mesianismo» una vez que desaparecieron los poderosos mesías del siglo xx. La utopía de Twitter va de la mano con el Tea Party. Pero la dirección de la política resiste cualquier cosa que la realidad de la economía –incluso la reaparición directa de la pauperización– pueda arrojar sobre ella. La política, en la forma en la que la tenemos, no es nada sin una modernidad constantemente en perspectiva, por fin a punto de realizarse a sí misma: no tiene otro telos, ninguna otra manera de imaginar las cosas. La tarea de la izquierda es proporcionar una.

***

"La presencia de espíritu como categoría política", dice Benjamin,

alcanza un magnífico reconocimiento en estas palabras de Turgot: "Antes de que hayamos aprendido que las cosas están en una situación determinada, ellas ya han cambiado muchas veces. De ese modo siempre percibimos los acontecimientos demasiado tarde, y la política necesita siempre prever, por así decir, el presente".[18]

***

Finalmente se me puede preguntar cuál es la diferencia entre la clase de política antiutópica que defiendo y el puro y simple «reformismo». La etiqueta no me asusta. El problema de los grandes reformistas dentro de las Internacionales era que compartían con los revolucionarios una creencia en el destino esencialmente progresista, depurador, reconstructivo, de las fuerzas de producción. Pensaban que la economía lo incorporaba para rehacer el fenotipo. Por ello pensaron que la «reforma» era una modesta proposición, una proposición pragmática. Estaban equivocados. (La forma esencial y más noble del reformismo socialista –Bernstein– se detuvo con una sacudida en 1914, cuando empezó el ciclo de los atavismos del siglo xx. Como proyecto socialista se demostró irresucitable). Así sucede que la reforma es una demanda revolucionaria. Alejarse incluso la menor distancia fuera del círculo del horror y del fracaso –dejar a los koljozniks y torturadores un poco atrás– supondrá un desmantelamiento pieza por pieza, suposición tras suposición, de la política que tenemos.

***

Para finalizar reformulando la pregunta planteada anteriormente: la izquierda en el corazón capitalista todavía tiene que afrontar el hecho de que el asombroso, estadísticamente sin precedentes y alucinante gran salto adelante de la cruda desigualdad social y económica en los últimos cuarenta años ha conducido a la mayoría de las políticas, últimamente en especial, a la derecha. La forma actual de la política del resentimiento –el igualitarismo de nuestro tiempo– es el Tea Party. ¿En qué marco, entonces, podría la desigualdad y la injusticia volver a ser el objeto de una política? Esta es la pregunta que, seriamente planteada, da vértigo.

Puede que el principio de una respuesta sea pensar en la desigualdad y la injusticia, como Moses Wall parece hacer, como epifenómenos, ante todo, de la guerra permanente; del permanente estado de guerra. Y formular una política que diga inequívocamente: «La paz nunca se alcanzará». No está en la naturaleza de los asuntos (humanos) que deba alcanzarse. Pero ese reconocimiento, para la izquierda, sólo hace más esencial –y cuanto más esencial, más revolucionario el programa– que el foco, el siempre recurrente centro de la política, deba ser el contener los efectos y el alcance de la guerra, e intentar (la demanda revolucionaria más profunda) valorar la agresividad y la territorialidad separada de su forma de Estadonación. Pieza por pieza; contra la corriente; interminablemente. Con el mismo espíritu de una izquierda que pudiera centrarse de nuevo en el problema de la pobreza porque desde luego no hay ninguna izquierda sin semejante compromiso básico– todavía más intensamente por tener las palabras de Jesús sobre su durabilidad sonando en los oídos.

***

La cuestión del reformismo versus la revolución, retomándola de nuevo, me parece que ha finalizado como una genuina cuestión política, como opuesta a un florecer retórico. Adaptando la gran máxima de Randolph Bourne, los extremismos –los extremismos que tenemos– son ahora la salud del Estado.

En la actualidad, el hecho importante en los territorios centrales del capitalismo (y esto se aplica por lo menos a Asia y América Latina tanto como a Europa) es que ningún partido o movimiento establecido pretende ya ofrecer un programa de «reforma». Reformar el capitalismo se asume tácitamente como imposible; en cambio, en lo que los políticos están de acuerdo es en hacerlo renacer, resucitar. Re-regulando los bancos, en otras palabras, regresando, si tenemos suerte, a la era de Nixon y Jean Monnet.

Seguramente no hace falta decir que un movimiento de oposición de la clase que he estado defendiendo, en el momento en que empezara a registrar un éxito, incluso limitado, se atraería la violenta furia del Estado sobre su cabeza. Las fronteras entre organización política y la resistencia armada se disolverían; no por elección de la izquierda, sino por una simple cuestión de autodefensa. Imaginemos que un movimiento empezara realmente a poner la cuestión de una economía de guerra permanente sobre la mesa, por limitada que fuera, con cualquier conjunto de victorias simbólicas. No hay duda que la brutalidad de la estrategia policial sería generalizada. Los helicópteros del orden público estarían de vuelta de Bahrein. Jean Charles de Menezes tendría muchos hermanos. Pero la pregunta que se desprende me parece que es la siguiente: ¿cuáles son las circunstancias en las que la previsible dinámica de la represión del Estado y la respuesta de la izquierda podrían empezar, aunque fuera con vacilaciones, a deslegitimar la preponderancia de la fuerza armada en el Estado? Sin duda no se producirán mientras el Estado pueda mostrarse a sí mismo recogiendo partes de cuerpos cortados y destrozados entre los restos de vagones del suburbano. El extremismo, repitiéndolo, es el billete para que el Estado continúe en su camino.

***

O que tenho para dizer, por fim, é que não haverá um futuro sem guerras, pobreza, pânico malthusiano, tiranias, crueldade, classes, horas improdutivas e todos os males que constituem a natural herança da carne, pois não haverá futuro nenhum; só um presente em que a esquerda (sempre acuada e marginalizada, sempre—e com orgulho—uma coisa do passado) se esforça para reunir o ‘material para uma sociedade’ que Nietzsche pensava ter desaparecido da terra. E isso é uma receita de ação política, não de quietismo—de uma esquerda capaz de encarar o mundo.

O que tenho para dizer, por fim, é que não haverá um futuro sem guerras, pobreza, pânico malthusiano, tiranias, crueldade, classes, horas improdutivas e todos os males que constituem a natural herança da carne, pois não haverá futuro nenhum; só um presente em que a esquerda (sempre acuada e marginalizada, sempre—e com orgulho—uma coisa do passado) se esforça para reunir o ‘material para uma sociedade’ que Nietzsche pensava ter desaparecido da terra. E isso é uma receita de ação política, não de quietismo—de uma esquerda capaz de encarar o mundo.

[1] Carlo Levi, Christ Stopped at Eboli [1945], London 1982, pp. 200, 178.

[2] Carta de dezembro de 1895, citado em William Peterson, The Kelmscott Press: A History of William Morris’s Typographical Adventure, Oxford 1991, p. 252.

[3] Meus agradecimentos a Iain Boal, que me pediu uma primeira versão deste ensaio para sua conferência em Birkbek, "Os luditas, sem condescendência", em maio de 2011; e ao público de lá e a posteriores leituras deste documento. Eu recorro ocasionalmente a material utilizado anteriormente, e peço desculpas aos leitores que se deparam com coisas que já conhecem.

[4] A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy [1904], New York 1968, pp. 28–9.

[5] Bradley, Shakespearean Tragedy, p. 29.

[6] Bradley, Shakespearean Tragedy, p. 32.

[7] O título atual é The Era of Violence 1898-1945, David Thomson (ed.), Cambridge, 1960. Os editores de The New Cambridge Modern History, em que apareceu a obra de Thomson, rapidamente encomendaram uma edição revista chamada The Shifting Balance of World Forces.

[8] Benjamin, The Arcades Project, Cambridge, MA 1999, p. 474, Convolute N9a, 6.

[9] Isaac Penington, Divine Essays, London 1654, citado em Christopher Hill, The Experience of Defeat, New York 1984, p. 120.

[10] Carta de Moses Wall a Milton, 25 de maio de 1659, citada por David Masson, Life of Milton, Londres, 1858-1880, vol. 5, pp. 602-603; citada parcialmente e analisada em C. Hill, Experience of Defeat, cit., pp. 53, 280–281, 327-328. Life, a grande obra de Masson, é uma boa companhia para Bradley.

[11] Em um nível mais profundo, o argumento de Jean-Pierre Vernant sobre a ligação entre a ascensão da guerra hoplita "desindividualizada", a generalização da cultura da competitividade (agon), o movimento em direção a uma concepção de "igualdade" social ou a isonomia (para os poucos cidadãos), e a unidade no sentido de uma avaliação numérica de mais e mais aspectos da vida social, continua a ser fundamental. Veja Jean-Pierre Vernant, The Origins of Greek Thought [1962], Ithaca de 1982.

[12] Friedrich Nietzsche, ‘Homer’s Contest’ (fragmento não publicado de cerca de 1872), em Nietzsche, On the Genealogy of Morality, trad. Carol Diethe, Cambridge 2007, pp. 174–5.

[13] Josephine Flood, The Original Australians: Story of the Aboriginal People, Crows Nest NSW 2007, pp. 122–3, seguindo Stephen Webb, Palaeopathology of Aboriginal Australians: Health and Disease across a Hunter-Gatherer Continent, Cambridge 1995, pp. 188–216.

[14] William Hazlitt, ‘On the Pleasure of Hating’ (1823), em Hazlitt, Selected Writings, Harmondsworth 1970, pp. 397–8.

[15] Friedrich Nietzsche, The Gay Science [1882], trad. Walter Kaufmann, New York 1974, p. 304 (trans. ligeiramente modificado). Eu optei pela formulação de um pensamento constantemente repetido da The Gay Science, mas nunca tão economicamente, em The Will to Power.

[16] Friedrich Nietzsche, The Will To Power [1901], trad. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale, New York 1967, seção 55, pp. 38–9 (trad. ligeiramente modificada).

[17] Clark, Farewell to an Idea, New Haven and London 1999, p. 7 (ligeiramente modificada).

[18] Benjamin, Arcades Project, pp. 477–8, Convolute N12a, 1.

Nenhum comentário:

Postar um comentário