Nancy Fraser

American Affairs

A hegemonia do neoliberalismo progressista

Antes de Trump, o bloco hegemônico que dominava a política norte-americana era o neoliberalismo progressista. Isso pode soar como um oxímoro, mas era uma aliança real e poderosa de dois companheiros de cama improváveis: por um lado, as correntes liberais mainstream dos novos movimentos sociais (feminismo, anti-racismo, multiculturalismo, ambientalismo e direitos LGBTQ); por outro lado, os setores “simbólicos” e financeiros mais dinâmicos da economia dos EUA (Wall Street, Silicon Valley e Hollywood). O que manteve esse estranho casal junto foi uma combinação distinta de pontos de vista sobre a distribuição e o reconhecimento.

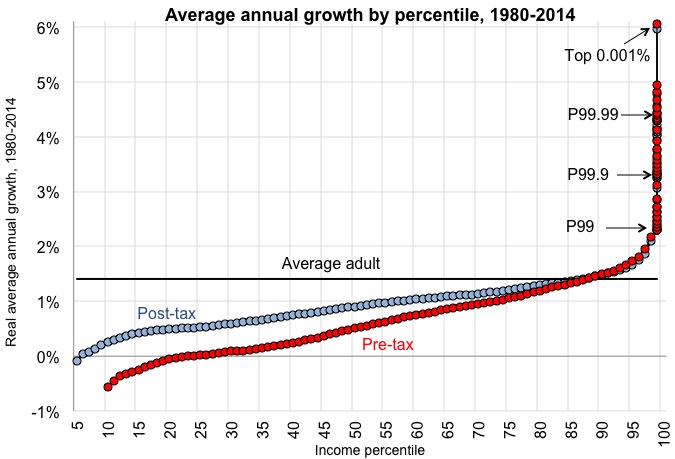

O bloco progressista-neoliberal combinou um programa econômico expropriativo e plutocrático com uma política de reconhecimento liberal-meritocrática. O componente distributivo desta amálgama era neoliberal. Determinadas a eliminar as forças do mercado da mão pesada do Estado e da pedra de moinho dos “impostos e gastos”, as classes que lideraram esse bloco visavam liberalizar e globalizar a economia capitalista. O que isso significava, na realidade, era a financeirização: o desmantelamento de barreiras e proteções da livre circulação de capitais; a desregulamentação bancária e a expansão da dívida predatória; a desindustrialização, o enfraquecimento dos sindicatos e a disseminação do trabalho precário e mal remunerado. Popularmente associado a Ronald Reagan, mas substancialmente implementado e consolidado por Bill Clinton, essas políticas esvaziaram o padrão de vida da classe trabalhadora e da classe média, ao mesmo tempo em que transferiram riqueza e valor para cima – principalmente, para o 1%, é claro, mas também para os níveis superiores das classes profissionais-gerenciais.

Os progressistas neoliberais não inventaram esta economia política. Essa honra pertence à direita: aos seus astros intelectuais Friedrich Hayek, Milton Friedman e James Buchanan; aos seus políticos visionários, Barry Goldwater e Ronald Reagan; e aos seus habilitadores, Charles e David Koch, entre outros. Mas a versão “fundamentalista” de direita do neoliberalismo não poderia tornar-se hegemônica em um país cujo senso comum ainda era moldado pelo pensamento do New Deal, pela “revolução dos direitos” e uma série de movimentos sociais que descendiam da Nova Esquerda. Para que o projeto neoliberal triunfasse, teve que ser reembalado, dado um apelo mais amplo, conectado a outras aspirações, não econômicas, para a emancipação. Somente quando planejado como progressivo, uma economia política profundamente regressiva poderia se tornar o centro dinâmico de um novo bloco hegemônico.

Foi deixado, portanto, aos “Novos Democratas” para contribuir com o ingrediente essencial: uma política progressista de reconhecimento. Com base nas forças progressistas da sociedade civil, eles difundiram um ethos de reconhecimento que era superficialmente igualitário e emancipatório. No núcleo desse ethos, havia ideais de “diversidade”, “empoderamento das mulheres” e direitos LGBTQ; pós-racismo, multiculturalismo e ambientalismo. Esses ideais foram interpretados de forma específica e limitada, que era totalmente compatível com a “Goldman Sachsificação” da economia dos EUA. Proteger o meio ambiente significava comércio de carbono. Promover a propriedade da casa significava que os empréstimos subprime fossem agrupados e revendidos como títulos garantidos por hipotecas. A igualdade significava meritocracia.

A redução da igualdade para a meritocracia foi especialmente fatídica. O programa progressista-neoliberal para uma ordem de status justa não visava abolir a hierarquia social, mas “diversificá-la”, “empoderando” mulheres “talentosas”, pessoas de cor e minorias sexuais a subir para o topo. E esse ideal era inerentemente específico de classe: voltado para garantir que indivíduos “merecedores” de “grupos sub-representados” pudessem atingir posições e estar a par com os homens brancos e héteros de sua própria classe. A variante feminista é notável, mas, infelizmente, não é única. Focada em “inclinar-se” e “quebrar o teto de vidro”, suas principais beneficiárias só poderiam ser aquelas que já possuem o capital social, cultural e econômico necessário. Todo o resto ficaria preso no porão.

Distorcida como era, esta política de reconhecimento trabalhou para seduzir grandes correntes de movimentos sociais progressistas para dentro do novo bloco hegemônico. Certamente, nem todas as feministas, anti-racistas, multiculturalistas, e assim por diante, foram conquistados para a progressiva causa neoliberal. Mas aqueles que foram, conscientemente ou não, constituíram o segmento maior e mais visível de seus respectivos movimentos, enquanto aqueles que resistiram estavam confinados às margens. Os progressistas do bloco neoliberal progressivo foram, com certeza, seus parceiros júnior, muito menos poderosos do que seus aliados em Wall Street, Hollywood e Silicon Valley. No entanto, eles contribuíram com algo essencial para esta ligação perigosa: o carisma, um “novo espírito de capitalismo”. Exortando uma aura de emancipação, esse novo “espírito” carregou a atividade econômica neoliberal com um frisson de excitação. Agora associado ao pensamento avançado e libertador, cosmopolita e moralmente avançado, o sombrio de repente tornou-se emocionante. Graças, em grande parte, a este ethos, políticas que fomentaram uma vasta redistribuição ascendente de riqueza e renda adquiriram a pátina da legitimidade.

Para alcançar a hegemonia, no entanto, o emergente bloco neoliberal progressivo teve que derrotar dois rivais diferentes. Primeiro, teve que liquidar os restos não insubstanciais da coalizão do New Deal. Antecipando o “New Labour” de Tony Blair, a ala Clinton do Partido Democrata desarticulou discretamente essa aliança mais antiga. Em lugar de um bloco histórico que havia com êxito unido o trabalho organizado, os imigrantes, os afro-americanos, as classes médias urbanas e algumas frações do grande capital industrial por várias décadas, forjou-se uma nova aliança de empresários, banqueiros, suburbanos, “trabalhadores simbólicos”, novos movimentos sociais, latinos e jovens, mantendo o apoio dos afro-americanos, que sentiram que não tinham para onde ir. Fazendo campanha para a indicação presidencial democrata em 1991/92, Bill Clinton ganhou o dia conversando sobre diversidade, multiculturalismo e direitos das mulheres, mesmo enquanto se preparava para andar pelo caminho de Goldman Sachs.

Tradução / Quem fala de "crise" hoje corre o risco de ser repudiado como um pedante, dada a banalização do termo através de conversas informais infindáveis. Mas há um sentido preciso em que nós realmente enfrentamos uma crise hoje. Se caracterizarmos precisamente e identificarmos sua dinâmica distintiva, podemos determinar melhor o que é necessário para resolvê-la. Nesta base, também podemos vislumbrar um caminho que leve além do impasse atual - através do realinhamento político para a transformação social.

À primeira vista, a crise de hoje aparenta ser política. Sua expressão mais espetacular está bem aqui, nos Estados Unidos: Donald Trump – sua eleição, sua presidência e a controvérsia em torno dela. Mas não faltam análogos em outros lugares: o debacle britânico do Brexit; a legitimidade minguante da União Europeia e a desintegração dos partidos socialdemocratas e de centro-direita que a defendiam; a fortuna de partidos racistas e anti-imigrantes em todo o norte e centro-leste da Europa; e o surgimento de forças autoritárias, algumas qualificando-se como proto-fascistas, na América Latina, Ásia e Pacífico. Nossa crise política, se é disso que se trata, não é apenas norte-americana, mas global.

À primeira vista, a crise de hoje aparenta ser política. Sua expressão mais espetacular está bem aqui, nos Estados Unidos: Donald Trump – sua eleição, sua presidência e a controvérsia em torno dela. Mas não faltam análogos em outros lugares: o debacle britânico do Brexit; a legitimidade minguante da União Europeia e a desintegração dos partidos socialdemocratas e de centro-direita que a defendiam; a fortuna de partidos racistas e anti-imigrantes em todo o norte e centro-leste da Europa; e o surgimento de forças autoritárias, algumas qualificando-se como proto-fascistas, na América Latina, Ásia e Pacífico. Nossa crise política, se é disso que se trata, não é apenas norte-americana, mas global.

O que torna essa afirmação plausível é que, apesar de suas diferenças, todos esses fenômenos compartilham uma característica comum. Todos envolvem um enfraquecimento dramático, se não um simples colapso, da autoridade das classes políticas e dos partidos políticos estabelecidos. É como se massas de pessoas em todo o mundo deixassem de acreditar no senso comum reinante que sustentava a dominação política nas últimas décadas. É como se tivessem perdido a confiança na boa fé das elites e passassem a procurar novas ideologias, organizações e lideranças. Dada a escala do colapso, é improvável que esta seja uma coincidência. Suponhamos, portanto, que enfrentamos uma crise política global.

Por maior que isso pareça ser, é apenas parte da história. Os fenômenos há pouco evocados constituem a vertente especificamente política de uma crise mais ampla e multifacetada, que também tem outras vertentes – econômica, ecológica e social – as quais, tomadas em conjunto, totalizam uma crise geral. Longe de ser meramente setorial, a crise política não pode ser entendida à parte dos bloqueios a que está respondendo em outras instituições, ostensivamente não políticas. Nos Estados Unidos, esses bloqueios incluem a metástase das finanças; a proliferação de trabalhos precários do setor de serviços (“McJobs”); crescentes dívidas do consumidor para permitir a compra de coisas baratas produzidas em outros lugares; aumentos conjuntos em emissões de carbono, clima extremo e negacionismo quanto à crise climática; encarceramento em massa racializado e violência policial sistêmica; e tensões crescentes na vida familiar e comunitária, em parte graças ao prolongamento das horas de trabalho e à diminuição dos auxílios sociais. Juntas, essas forças têm esmagado nossa ordem social por algum tempo sem produzir um terremoto político. Agora, no entanto, todas as apostas estão encerradas. Na rejeição generalizada de hoje à política, como de costume, uma crise objetiva em todo o sistema encontrou sua voz política subjetiva. A vertente política de nossa crise geral é uma crise de hegemonia.

Donald Trump é o anúncio infantil desta crise hegemônica. Mas não podemos entender sua ascensão, a menos se esclarecermos as condições que a permitiram. E isso significa identificar a visão de mundo que o trumpismo deslocou e traçar o processo pelo qual se desenrolou. As ideias indispensáveis para este propósito vêm de Antonio Gramsci. “Hegemonia” é seu termo para o processo pelo qual uma classe dominante naturaliza sua dominação ao instalar os pressupostos de sua própria visão de mundo como o senso comum da sociedade como um todo. Sua contrapartida organizacional é o “bloco hegemônico”: uma coalizão de forças sociais díspares que a classe dominante reúne e através da qual afirma sua liderança. Se eles esperam desafiar estes arranjos, as classes dominadas devem construir um senso comum novo, mais persuasivo, ou uma “contra-hegemonia” e uma aliança política nova mais poderosa ou um “bloco contra-hegemônico”.

A essas ideias de Gramsci, devemos adicionar mais uma. Todo bloco hegemônico incorpora um conjunto de pressupostos sobre o que é justo e correto e o que não é. Desde pelo menos meados do século XX nos Estados Unidos e na Europa, a hegemonia capitalista foi forjada combinando dois aspectos diferentes do direito e da justiça – um focado na distribuição, o outro no reconhecimento. O aspecto distributivo transmite uma visão sobre como a sociedade deve alocar bens divisíveis, especialmente a renda. Este aspecto fala sobre a estrutura econômica da sociedade e, ainda que obliquamente, para suas divisões de classe. O aspecto do reconhecimento expressa a sensação de como a sociedade deve consagrar o respeito e a estima, as marcas morais de associação e pertencimento. Focada na ordem de status da sociedade, este aspecto se refere às suas hierarquias de status.

Juntos, a distribuição e o reconhecimento constituem os componentes normativos essenciais dos quais as hegemonias são construídas. Colocando esta ideia junto com a de Gramsci, podemos dizer que o que possibilitou Trump e o trumpismo foi a dissolução de um bloco hegemônico anterior – e o descrédito de seu nexo normativo distintivo de distribuição e reconhecimento. Ao analisar a construção e a dissolução desse nexo, podemos esclarecer não só o trumpismo, mas também as perspectivas, após Trump, para um bloco contra-hegemônico que poderia resolver a crise. Deixe-me explicar.

Juntos, a distribuição e o reconhecimento constituem os componentes normativos essenciais dos quais as hegemonias são construídas. Colocando esta ideia junto com a de Gramsci, podemos dizer que o que possibilitou Trump e o trumpismo foi a dissolução de um bloco hegemônico anterior – e o descrédito de seu nexo normativo distintivo de distribuição e reconhecimento. Ao analisar a construção e a dissolução desse nexo, podemos esclarecer não só o trumpismo, mas também as perspectivas, após Trump, para um bloco contra-hegemônico que poderia resolver a crise. Deixe-me explicar.

O bloco progressista-neoliberal combinou um programa econômico expropriativo e plutocrático com uma política de reconhecimento liberal-meritocrática. O componente distributivo desta amálgama era neoliberal. Determinadas a eliminar as forças do mercado da mão pesada do Estado e da pedra de moinho dos “impostos e gastos”, as classes que lideraram esse bloco visavam liberalizar e globalizar a economia capitalista. O que isso significava, na realidade, era a financeirização: o desmantelamento de barreiras e proteções da livre circulação de capitais; a desregulamentação bancária e a expansão da dívida predatória; a desindustrialização, o enfraquecimento dos sindicatos e a disseminação do trabalho precário e mal remunerado. Popularmente associado a Ronald Reagan, mas substancialmente implementado e consolidado por Bill Clinton, essas políticas esvaziaram o padrão de vida da classe trabalhadora e da classe média, ao mesmo tempo em que transferiram riqueza e valor para cima – principalmente, para o 1%, é claro, mas também para os níveis superiores das classes profissionais-gerenciais.

Os progressistas neoliberais não inventaram esta economia política. Essa honra pertence à direita: aos seus astros intelectuais Friedrich Hayek, Milton Friedman e James Buchanan; aos seus políticos visionários, Barry Goldwater e Ronald Reagan; e aos seus habilitadores, Charles e David Koch, entre outros. Mas a versão “fundamentalista” de direita do neoliberalismo não poderia tornar-se hegemônica em um país cujo senso comum ainda era moldado pelo pensamento do New Deal, pela “revolução dos direitos” e uma série de movimentos sociais que descendiam da Nova Esquerda. Para que o projeto neoliberal triunfasse, teve que ser reembalado, dado um apelo mais amplo, conectado a outras aspirações, não econômicas, para a emancipação. Somente quando planejado como progressivo, uma economia política profundamente regressiva poderia se tornar o centro dinâmico de um novo bloco hegemônico.

Foi deixado, portanto, aos “Novos Democratas” para contribuir com o ingrediente essencial: uma política progressista de reconhecimento. Com base nas forças progressistas da sociedade civil, eles difundiram um ethos de reconhecimento que era superficialmente igualitário e emancipatório. No núcleo desse ethos, havia ideais de “diversidade”, “empoderamento das mulheres” e direitos LGBTQ; pós-racismo, multiculturalismo e ambientalismo. Esses ideais foram interpretados de forma específica e limitada, que era totalmente compatível com a “Goldman Sachsificação” da economia dos EUA. Proteger o meio ambiente significava comércio de carbono. Promover a propriedade da casa significava que os empréstimos subprime fossem agrupados e revendidos como títulos garantidos por hipotecas. A igualdade significava meritocracia.

A redução da igualdade para a meritocracia foi especialmente fatídica. O programa progressista-neoliberal para uma ordem de status justa não visava abolir a hierarquia social, mas “diversificá-la”, “empoderando” mulheres “talentosas”, pessoas de cor e minorias sexuais a subir para o topo. E esse ideal era inerentemente específico de classe: voltado para garantir que indivíduos “merecedores” de “grupos sub-representados” pudessem atingir posições e estar a par com os homens brancos e héteros de sua própria classe. A variante feminista é notável, mas, infelizmente, não é única. Focada em “inclinar-se” e “quebrar o teto de vidro”, suas principais beneficiárias só poderiam ser aquelas que já possuem o capital social, cultural e econômico necessário. Todo o resto ficaria preso no porão.

Distorcida como era, esta política de reconhecimento trabalhou para seduzir grandes correntes de movimentos sociais progressistas para dentro do novo bloco hegemônico. Certamente, nem todas as feministas, anti-racistas, multiculturalistas, e assim por diante, foram conquistados para a progressiva causa neoliberal. Mas aqueles que foram, conscientemente ou não, constituíram o segmento maior e mais visível de seus respectivos movimentos, enquanto aqueles que resistiram estavam confinados às margens. Os progressistas do bloco neoliberal progressivo foram, com certeza, seus parceiros júnior, muito menos poderosos do que seus aliados em Wall Street, Hollywood e Silicon Valley. No entanto, eles contribuíram com algo essencial para esta ligação perigosa: o carisma, um “novo espírito de capitalismo”. Exortando uma aura de emancipação, esse novo “espírito” carregou a atividade econômica neoliberal com um frisson de excitação. Agora associado ao pensamento avançado e libertador, cosmopolita e moralmente avançado, o sombrio de repente tornou-se emocionante. Graças, em grande parte, a este ethos, políticas que fomentaram uma vasta redistribuição ascendente de riqueza e renda adquiriram a pátina da legitimidade.

Para alcançar a hegemonia, no entanto, o emergente bloco neoliberal progressivo teve que derrotar dois rivais diferentes. Primeiro, teve que liquidar os restos não insubstanciais da coalizão do New Deal. Antecipando o “New Labour” de Tony Blair, a ala Clinton do Partido Democrata desarticulou discretamente essa aliança mais antiga. Em lugar de um bloco histórico que havia com êxito unido o trabalho organizado, os imigrantes, os afro-americanos, as classes médias urbanas e algumas frações do grande capital industrial por várias décadas, forjou-se uma nova aliança de empresários, banqueiros, suburbanos, “trabalhadores simbólicos”, novos movimentos sociais, latinos e jovens, mantendo o apoio dos afro-americanos, que sentiram que não tinham para onde ir. Fazendo campanha para a indicação presidencial democrata em 1991/92, Bill Clinton ganhou o dia conversando sobre diversidade, multiculturalismo e direitos das mulheres, mesmo enquanto se preparava para andar pelo caminho de Goldman Sachs.

A derrota do neoliberalismo reacionário

O neoliberalismo progressista também teve que derrotar um segundo concorrente, com o qual compartilhou mais do que o permitido. O antagonista neste caso era o neoliberalismo reacionário. Alojado principalmente no Partido Republicano e menos coerente do que seu rival dominante, este segundo bloco ofereceu um nexo diferente de distribuição e reconhecimento. Combinou uma política de distribuição neoliberal semelhante, com uma política de reconhecimento reacionária diferente. Ao mesmo tempo que reivindicava o fomento de pequenas empresas e manufaturas, o verdadeiro projeto econômico do neoliberalismo reacionário centrava no fortalecimento das finanças, produção militar e energia extrativa, tudo para o benefício principal do 1% global. O que deveria tornar isso palatável para a base que procurava reunir era uma visão de exclusão de uma ordem de status justa: étnico-nacional, anti-imigrante e pró-cristã, se não abertamente racista, patriarcal e homofóbica.

Esta foi a fórmula que permitiu que evangélicos cristãos, brancos do sul, americanos rurais e de pequenas cidades, e estratos da classe trabalhadora branca descontentes coexistirem por algumas décadas, por mais que desconfortável, com libertários, Tea Partiers, Câmara de Comércio e os irmãos Koch, além de um número impressionante de banqueiros, magnatas imobiliários, magnatas da energia, capitalistas de risco e especuladores de fundos de cobertura. As ênfases setoriais de lado, nas grandes questões da economia política, o neoliberalismo reacionário não diferiu substancialmente de seu rival progressista-neoliberal. Reconhecidas, as duas partes argumentaram algo sobre “impostos sobre os ricos”, com os democratas geralmente se escondendo. Mas ambos os blocos apoiaram o “livre comércio”, os baixos impostos corporativos, os direitos trabalhistas reduzidos, o primado do interesse dos acionistas, a remuneração dos vencedores e a desregulamentação financeira. Ambos os blocos elegeram líderes que procuraram “grandes pechinchas” destinadas a reduzir os direitos. As principais diferenças entre eles ativaram o reconhecimento, não a distribuição.

O neoliberalismo progressista ganhou essa batalha também, mas a um custo. Os centros industriais em decadência, especialmente o chamado Rust Belt, foram sacrificados. Essa região, junto com os novos centros industriais do Sul, teve um grande sucesso graças a uma tríade de políticas de Bill Clinton: a NAFTA, a adesão da China à OMC (justificada, em parte, como uma promoção da democracia) e a revogação da Glass-Steagall. Juntas, essas políticas e suas sucessoras derrubaram comunidades que haviam baseado-se na manufatura. No decorrer de duas décadas de hegemonia neoliberal progressista, nenhum dos dois principais blocos fez qualquer esforço sério para apoiar essas comunidades. Para os neoliberais, suas economias não eram competitivas e deveriam estar sujeitas à “correção do mercado”. Para os progressistas, suas culturas estavam presas no passado, vinculadas a valores paroquiais obsoletos que logo desapareceriam em uma nova repartição cosmopolita. Em nenhum terreno – distribuição ou reconhecimento – os neoliberais progressivos poderiam encontrar algum motivo para defender o Rust Belt e as comunidades industriais do sul.

O "vácuo" hegemônico - e a luta para preenchê-lo

O universo político que Trump levantou era altamente restritivo. Foi construído em torno da oposição entre duas versões do neoliberalismo, distinguindo-se principalmente no eixo do reconhecimento. Reconhecido, alguém poderia escolher entre multiculturalismo e etnonacionalismo. Mas alguém estaria preso, de qualquer forma, com a financiarização e a desindustrialização. Com o menu limitado entre neoliberalismo progressista e reacionário, não havia força para se opor à diminuição dos padrões de vida da classe trabalhadora e da classe média. Os projetos anti-neoliberais foram severamente marginalizados, senão simplesmente excluídos, da esfera pública.

Isso deixou um segmento considerável do eleitorado dos EUA, vítimas da financiarização e globalização corporativa, sem uma casa política natural. Dado que nenhum dos dois principais blocos falou por eles, foi criado um “vácuo” no universo político americano: uma zona vazia e desocupada, onde as políticas anti-neoliberais e pró-trabalhadoras poderiam ter se enraizado. Dado o ritmo acelerado da desindustrialização, a proliferação do precariado e de baixos McSalários, o aumento da dívida predatória, e o consequente declínio dos padrões de vida para os dois terços mais pobres dos americanos, era apenas uma questão de tempo antes de alguém prosseguir para ocupar esse espaço vazio e preencher a lacuna.

Alguns assumiram que esse momento havia chegado em 2007/8. Um mundo que ainda se afastava de um dos piores desastres da política externa na história dos EUA foi então forçado a enfrentar a pior crise financeira desde a Grande Depressão – e uma colapso próximo da economia global. A política como de costume caiu no caminho. Um afro-americano que falou de “esperança” e “mudança” ascendeu à presidência, prometendo transformar não apenas a política, mas a “mentalidade” da política americana. Barack Obama poderia ter aproveitado a oportunidade para mobilizar o apoio de massa para uma grande mudança do neoliberalismo, mesmo diante da oposição do Congresso. Em vez disso, ele confiou a economia às próprias forças de Wall Street que quase a destruíram. Definindo o seu objetivo como “recuperação” em oposição à reforma estrutural, Obama esbanjou enormes resgates de caixa nos bancos que eram “muito grandes para falir”, mas não fez nada remotamente comparável para suas vítimas: os dez milhões de americanos que perderam suas casas para encerramento durante a crise. A única exceção foi a expansão do Medicaid através do Affordable Care Act, que proporcionou um benefício material real para uma parcela da classe trabalhadora dos EUA. Mas essa foi a exceção que provou a regra. Ao contrário das propostas de opções de pagador único e público que Obama renunciou mesmo antes que as negociações sobre assistência médica começassem, sua abordagem reforçava as próprias divisões dentro da classe trabalhadora que acabariam eventualmente por ser tão politicamente fatídicas. Tudo isso dito, o impulso esmagador de sua presidência era manter o status quo neoliberal progressista apesar de sua crescente impopularidade.

Outra chance de preencher a lacuna hegemônica chegou em 2011, com a erupção do Occupy Wall Street. Cansado de aguardar a reparação do sistema político e resolvendo tomar as questões em suas próprias mãos, um segmento da sociedade civil ocupou praças públicas em todo o país em nome dos “99%”. Denunciando um sistema que saqueou a grande maioria para enriquecer o “1%”, grupos relativamente pequenos de manifestantes jovens logo atraíram um amplo apoio – até 60% do povo americano, de acordo com algumas pesquisas – especialmente de sindicatos assediados, estudantes endividados, famílias de classe média em dificuldades e o crescente “precariado”.

Os efeitos políticos do Occupy foram contidos, no entanto, servindo principalmente para reeleger Obama. Foi ao adotar a retórica do movimento que ele conquistou o apoio de muitos que passariam a votar em Trump em 2016 e, assim, derrotou Romney em 2012. Depois de ganhar mais quatro anos, entretanto, a recente consciência de classe do presidente rapidamente evaporou. Confinando a busca pela “mudança” à emissão de ordens executivas, ele nem processou os malfeitores da riqueza, nem usou o púlpito valente para reunir o povo americano contra Wall Street. Supondo que a tempestade havia passado, as classes políticas dos EUA mal perderam o ritmo. Continuando a defender o consenso neoliberal, eles não conseguiram ver no Ocuppy os primeiros rumores de um terremoto por vir.

Esse terremoto finalmente bateu em 2015/16, enquanto o crescente descontentamento de repente se transformou em uma crise de autoridade política. Naquela temporada eleitoral, os dois principais blocos políticos pareciam estar em colapso. Do lado republicano, Trump, fazendo campanha sobre temas populistas, derrotou com facilidade (como ele continua a nos lembrar) seus infelizes dezesseis principais rivais, incluindo vários escolhidos a dedo pelos chefes do partido e grandes doadores. Do lado democrático, Bernie Sanders, um autoproclamado socialista democrático, montou um desafio surpreendentemente sério para a sucessora ungida de Obama, que teve que implementar todos os truques e alavancas do poder do partido para detê-lo. Em ambos os lados, os scripts usuais foram suspensos quando um par de outsiders ocupou o vácuo hegemônico e começou a preenchê-lo com novos memes políticos.

Tanto Sanders quanto Trump derrotaram a política neoliberal de distribuição. Mas sua política de reconhecimento diferia-se drasticamente. Enquanto Sanders denunciou a “economia manipulada” em acentos universalistas e igualitários, Trump tomou emprestada a mesma frase, mas coloriu-a de nacionalismo e protecionismo. Duplicando os tropos exclusivos de longa data, ele transformou o que tinham sido “meros” assobios de cães em explosões de racismo, misoginia, islamofobia, homo e transfobia, e sentimento anti-imigrante. A base da “classe trabalhadora” que sua retórica conjurava era branca, heterossexual, masculina e cristã, baseada na mineração, perfuração, construção e indústria pesada. Em contrapartida, a classe trabalhadora que Sanders cortejava era ampla e expansiva, englobando não apenas os trabalhadores das fábricas da Rust Belt, mas também os trabalhadores do setor público e de serviços, incluindo mulheres, imigrantes e pessoas de cor.

Certamente, o contraste entre estes dois retratos da “classe trabalhadora” era em grande parte retórico. Nenhum retrato correspondia estritamente à base de eleitores do campeão. Embora a margem de vitória de Trump tenha vindo de centros de fabricação eviscerados que foram para Obama em 2012 e para Sanders nas primárias democratas de 2015, seus eleitores também incluíram os suspeitos republicanos usuais – incluindo libertários, donos de empresas e outros pouco afeitos ao populismo econômico. Da mesma forma, os eleitores mais confiáveis de Sanders eram jovens, americanos com formação universitária. Mas esta não é a questão. Com uma projeção retórica de uma possível contra-hegemonia, foi a visão expansiva de Sanders da classe trabalhadora dos EUA que distinguiu mais fortemente sua marca de populismo da de Trump.

Ambos outsiders, esboçaram os contornos de um novo senso comum, mas cada um deles o fez à sua maneira. Na melhor das hipóteses, a retórica da campanha de Trump sugeriu um novo bloco proto-hegemônico, que podemos chamar populismo reacionário. Parecia combinar uma política de reconhecimento hiper-reacionária com uma política populista de distribuição: na verdade, o muro na fronteira mexicana somada aos gastos de infraestrutura em larga escala. O bloco que Sanders imaginava, ao contrário, era o populismo progressista. Ele procurou se juntar a uma política inclusiva de reconhecimento com uma política pró-família trabalhadora de distribuição: reforma da justiça criminal somada ao Medicare para todos; justiça reprodutiva somada à taxa de matrícula gratuita da faculdade; direitos LGBTQ somado à quebra de grandes bancos.

Iscar-e-trocar

Nenhum desses cenários realmente se materializou, no entanto. A perda de Sanders para Hillary Clinton eliminou a opção progressista-populista da votação, para a surpresa de ninguém. Mas o resultado da vitória subsequente de Trump sobre ela foi mais inesperado, pelo menos para alguns. Longe de governar como um populista reacionário, o novo presidente ativou o velho “iscar-e-trocar”, abandonando as políticas distributivas populistas que sua campanha havia prometido. Reconhecido, ele cancelou a Parceria Trans-Pacífico. Mas ele temporizou no NAFTA e não conseguiu levantar um dedo para controlar Wall Street. Trump também não tomou um único passo sério para implementar projetos de infraestrutura pública de grande escala, de criação empregos; seus esforços para incentivar a indústria foram confinados ao invés disso em exibições simbólicas de mitigação e alívio regulatório para o carvão, cujos ganhos provaram ser bastante fictícios. E longe de propor uma reforma do código tributário, cujos beneficiários principais seriam as famílias da classe trabalhadora e da classe média, ele assinou a versão republicana da mesma política tributária de sempre, projetada para canalizar mais riqueza para o 1% (incluindo a família Trump). Como este último ponto atesta, as ações do presidente na frente distributiva incluíram uma dose pesada de capitalismo de “amiguismo” e auto-negociação. Mas se o próprio Trump ficou sem os ideais Hayekianos de razão econômica, a nomeação de mais um aluno de Goldman Sachs para o Tesouro garante que o neoliberalismo continuará onde é importante.

Tendo abandonado a política populista de distribuição, Trump passou a dobrar a política reacionária de reconhecimento, enormemente intensificada e cada vez mais viciosa. A lista de suas provocações e ações em apoio a hierarquias de status são longas e arrepiantes: a proibição de viagem em suas várias versões, todas visando países de maioria muçulmana, mal disfarçada pela cínica adição tardia da Venezuela; o esvaziamento dos direitos civis na Justiça (que abandonou o uso de decretos de consentimento) e no Trabalho (o que impediu a discriminação policial por contratantes federais); a recusa de defender processos judiciais sobre direitos LGBTQ; a reversão do seguro de cobertura obrigatório de contracepção; a retração das proteções do Título IX para mulheres e meninas através de cortes no quadro de funcionários de execução; pronunciamentos públicos em apoio à endurecer o tratamento policial de suspeitos, ao desprezo do “Sheriff Joe’s” pelo estado de direito e das “pessoas de bem” entre os supremacistas brancos em Charlottesville. O resultado não é uma simples variedade do conservadorismo republicano, mas uma política de reconhecimento hiper-reacionária.

Juntas, as políticas do presidente Trump divergiram das promessas de campanha do candidato Trump. Não só o seu populismo econômico desapareceu, mas seu bode expiatório tornou-se cada vez mais vicioso. O que seus seguidores votaram, em suma, não corresponde ao que eles obtiveram. O resultado não é o populismo reacionário, mas o neoliberalismo hiper-reacionário.

O neoliberalismo hiper-reacionário de Trump não constitui um novo bloco hegemônico, no entanto. É, pelo contrário, caótico, instável e frágil. Isso se deve em parte à psicologia pessoal peculiar do seu portador, e em parte devido à sua dependência disfuncional com o establishment do Partido Republicano, que tentou e falhou em reafirmar seu controle e agora está aguardando sua hora enquanto procura uma saída estratégia. Não podemos saber exatamente como isso vai acontecer, mas seria uma tolice descartar a possibilidade de que o Partido Republicano irá cindir. De qualquer forma, o neoliberalismo hiper-reacionário não oferece perspectivas de hegemonia segura.

Mas também há um problema mais profundo. Ao encerrar a face econômico-populista de sua campanha, o neoliberalismo hiper-reacionário de Trump efetivamente procura restabelecer a lacuna hegemônica que ele ajudou a explodir em 2016. Mas agora ele não pode suturar essa lacuna. Agora que o gato populista está fora da bolsa, é duvidoso que a parcela da classe trabalhadora da base de Trump ficará satisfeita em jantar por muito tempo no (des)reconhecimento sozinha.

Enquanto isso, do outro lado, “a resistência” se organiza. Mas a oposição é fraturada, compreendendo Clintonites duradouros, Sanderistas comprometidos e muitas pessoas que poderiam ir por ambos os lados. Para complicar, a paisagem é uma jangada de grupos ascendentes cujas posturas militantes atraíram grandes doadores, apesar (ou por causa) da imprecisão de suas concepções programáticas.

Especialmente preocupante é o ressurgimento de uma tendência antiga na esquerda para fazer competir a raça contra a classe. Alguns resistentes estão propondo reorientar a política do Partido Democrata em torno da oposição à supremacia branca, concentrando os esforços em ganhar o apoio dos negros e latinos. Outros defendem uma estratégia centrada na classe, destinada a recuperar as comunidades brancas da classe trabalhadora que desertaram para Trump. Ambas as visões são problemáticas na medida em que tratam a atenção da classe e da raça como intrinsecamente antitéticas, um jogo de soma zero. Na realidade, ambos os eixos da injustiça podem ser atacados em conjunto, como de fato devem ser. Nenhum deles pode ser superado enquanto o outro floresce.

No contexto de hoje, no entanto, as propostas para colocar em banho-maria as preocupações com as classes representam um risco especial: são susceptíveis de fazer parte dos esforços da ala de Clinton para restaurar o status quo sob uma nova aparência. Nesse caso, o resultado seria uma nova versão do neoliberalismo progressista – que combina o neoliberalismo na frente distributiva com uma política militante anti-racista de reconhecimento. Essa perspectiva deve dar uma pausa às forças anti-Trump. Por um lado, mandará muitos aliados potenciais a correr na direção oposta, validando a narrativa de Trump e reforçando seu apoio. Por outro lado, efetivamente unirá forças com ele na supressão de alternativas ao neoliberalismo – e, portanto, na restauração da lacuna hegemônica. Mas o que acabei de dizer sobre o Trump aplica-se igualmente aqui: o gato populista está fora da bolsa e não vai se afastar silenciosamente. Restabelecer o neoliberalismo progressista, de qualquer forma, significa recriar – de fato, exacerbar – as próprias condições que criaram Trump. E isso significa preparar o terreno para futuros Trumps – cada vez mais viciosos e perigosos.

Sintomas mórbidos e perspectivas contra-hegemônicas

Por todas essas razões, nem um neoliberalismo progressista revivido nem um neoliberalismo hiper-reacionário imobilizado são bons candidatos para uma hegemonia política no futuro próximo. Os laços que uniram cada um desses blocos estão muito desgastados. Além disso, nenhum deles está atualmente em posição de moldar um novo senso comum. Nenhum deles é capaz de oferecer uma imagem autorizada da realidade social, uma narrativa na qual um amplo espectro de atores sociais pode se encontrar. Igualmente importante, nenhuma variante do neoliberalismo pode resolver com êxito os bloqueios do sistema objetivo que estão subjacentes à nossa crise hegemônica. Uma vez que ambas estão na cama com as finanças globais, nenhuma pode desafiar a financeirização, a desindustrialização ou a globalização corporativa. Nenhuma pode compensar o declínio dos padrões de vida ou o aumento da dívida, as mudanças climáticas ou os “déficits de proteção”, ou estresses intoleráveis na vida comunitária. (Re)instalar qualquer um desses blocos no poder é garantir não apenas uma continuação, mas uma intensificação da crise atual.

O que, então, podemos esperar no curto prazo? Na ausência de uma hegemonia segura, enfrentamos um interregno instável e a continuação da crise política. Nessa situação, as palavras de Antonio Gramsci soam verdadeiras: “o velho está morrendo e o novo não pode nascer; neste interregno aparece uma grande variedade de sintomas mórbidos”.

A não ser, é claro, que exista um candidato viável para uma contra-hegemonia. O mais provável é que tal candidato seja uma forma ou outra de populismo. Poderia o populismo ainda ser uma opção possível – se não de imediato, então, a longo prazo? O que fala em favor desta possibilidade é o fato de que entre os defensores de Sanders e os de Trump, algo que se aproxima de uma massa crítica de eleitores dos EUA, rejeitou a política neoliberal de distribuição em 2015/16. A questão ardente é se essa massa pode agora ser unida em um novo bloco contra-hegemônico. Para que isso aconteça, os partidários da classe trabalhadora de Trump e de Sanders teriam que se entender como aliados – vítimas diferentemente situadas de uma única “economia fraudulenta”, que poderiam buscar em conjunto transformar.

O populismo reacionário, mesmo sem Trump, não é uma base provável para tal aliança. Sua política hierárquica e excludente de reconhecimento é um assassino de negócios infalível para os principais setores da classe trabalhadora e média dos EUA, especialmente famílias dependentes dos salários vindos do trabalho de serviço, agricultura, trabalho doméstico e setor público, cujas fileiras incluem um grande número de mulheres, imigrantes e pessoas de cor. Apenas uma política inclusiva de reconhecimento tem uma chance de combater as forças sociais indispensáveis em aliança com outros setores das classes trabalhadora e média, incluindo comunidades historicamente associadas à indústria, mineração e construção.

Isso deixa o populismo progressista como o candidato mais provável para um novo bloco contra-hegemônico. Combinando a redistribuição igualitária com o reconhecimento não-hierárquico, esta opção tem pelo menos uma chance de unir toda a classe trabalhadora. Mais do que isso, poderia posicionar essa classe, entendida de forma ampla, como a força líder em uma aliança que também inclui segmentos substanciais de jovens, a classe média e o estrato profissional-gerencial.

Ao mesmo tempo, há muitas coisas na situação atual que falam contra a possibilidade, num momento breve, de uma aliança entre populistas progressistas e estratos da classe trabalhadora que votaram em Trump nas últimas eleições. A maioria dos obstáculos são as divisões cada vez mais profundas, mesmo os ódios a longo prazo, mas recentemente criados por Trump, que, como David Brooks colocou perceptivamente, tem um “nariz para cada ferida no corpo político” e nenhuma náusea sobre “colocar um pólo vermelho-quente [neles] e rasgá-los”. O resultado é um ambiente tóxico que parece validar a visão, realizada por alguns progressistas, de que todos os eleitores de Trump são “deploráveis “- racistas, misóginos e homofóbicos irremediáveis. Também é reforçada a visão inversa, realizada por muitos populistas reacionários, de que todos os progressistas são moralizadores e elitistas presunçosos incorrigíveis que olham para eles enquanto saboreiam café com leite e ranqueiam dólares.

O que, então, podemos esperar no curto prazo? Na ausência de uma hegemonia segura, enfrentamos um interregno instável e a continuação da crise política. Nessa situação, as palavras de Antonio Gramsci soam verdadeiras: “o velho está morrendo e o novo não pode nascer; neste interregno aparece uma grande variedade de sintomas mórbidos”.

A não ser, é claro, que exista um candidato viável para uma contra-hegemonia. O mais provável é que tal candidato seja uma forma ou outra de populismo. Poderia o populismo ainda ser uma opção possível – se não de imediato, então, a longo prazo? O que fala em favor desta possibilidade é o fato de que entre os defensores de Sanders e os de Trump, algo que se aproxima de uma massa crítica de eleitores dos EUA, rejeitou a política neoliberal de distribuição em 2015/16. A questão ardente é se essa massa pode agora ser unida em um novo bloco contra-hegemônico. Para que isso aconteça, os partidários da classe trabalhadora de Trump e de Sanders teriam que se entender como aliados – vítimas diferentemente situadas de uma única “economia fraudulenta”, que poderiam buscar em conjunto transformar.

O populismo reacionário, mesmo sem Trump, não é uma base provável para tal aliança. Sua política hierárquica e excludente de reconhecimento é um assassino de negócios infalível para os principais setores da classe trabalhadora e média dos EUA, especialmente famílias dependentes dos salários vindos do trabalho de serviço, agricultura, trabalho doméstico e setor público, cujas fileiras incluem um grande número de mulheres, imigrantes e pessoas de cor. Apenas uma política inclusiva de reconhecimento tem uma chance de combater as forças sociais indispensáveis em aliança com outros setores das classes trabalhadora e média, incluindo comunidades historicamente associadas à indústria, mineração e construção.

Isso deixa o populismo progressista como o candidato mais provável para um novo bloco contra-hegemônico. Combinando a redistribuição igualitária com o reconhecimento não-hierárquico, esta opção tem pelo menos uma chance de unir toda a classe trabalhadora. Mais do que isso, poderia posicionar essa classe, entendida de forma ampla, como a força líder em uma aliança que também inclui segmentos substanciais de jovens, a classe média e o estrato profissional-gerencial.

Ao mesmo tempo, há muitas coisas na situação atual que falam contra a possibilidade, num momento breve, de uma aliança entre populistas progressistas e estratos da classe trabalhadora que votaram em Trump nas últimas eleições. A maioria dos obstáculos são as divisões cada vez mais profundas, mesmo os ódios a longo prazo, mas recentemente criados por Trump, que, como David Brooks colocou perceptivamente, tem um “nariz para cada ferida no corpo político” e nenhuma náusea sobre “colocar um pólo vermelho-quente [neles] e rasgá-los”. O resultado é um ambiente tóxico que parece validar a visão, realizada por alguns progressistas, de que todos os eleitores de Trump são “deploráveis “- racistas, misóginos e homofóbicos irremediáveis. Também é reforçada a visão inversa, realizada por muitos populistas reacionários, de que todos os progressistas são moralizadores e elitistas presunçosos incorrigíveis que olham para eles enquanto saboreiam café com leite e ranqueiam dólares.

Uma estratégia de separação

As perspectivas para o populismo progressista nos Estados Unidos hoje dependem de combater com êxito esses dois pontos de vista. O que é necessário é uma estratégia de separação, que visa precipitar duas grandes divisões. Primeiro, mulheres menos privilegiadas, imigrantes e pessoas de cor devem buscar se afastar do feminismo do “Faça Acontecer”[2], dos anti-racistas meritocráticos e anti-homofóbicos, e da diversidade corporativa e do capitalismo verde que sequestraram suas preocupações, aproximando-os de forma consistente com o neoliberalismo. Este é o objetivo de uma recente iniciativa feminista, que procura substituir “Faça Acontecer” por um “feminismo para os 99%”. Outros movimentos emancipatórios deveriam copiar essa estratégia.

Segundo, Rust Belt, sulistas e comunidades da classe trabalhadora rural devem ser persuadidos a abandonar seus atuais aliados cripto-neoliberais. O truque é convencê-los de que as forças que promovem o militarismo, a xenofobia e o etnonacionalismo não podem e não fornecerão os pré-requisitos materiais essenciais para uma boa vida, enquanto que apenas um bloco populista-progressista poderia. Dessa forma, pode-se separar os eleitores de Trump que poderiam e deveriam responder a tal apelo dos racistas de carteirinha e os etnonacionalistas de “alt-right” dos que não são. Dizer que o primeiro supera em número o último por uma ampla margem, não é negar que os movimentos populistas reacionários tenham arrastado pesadamente com uma retórica carregada e tenham encorajado grupos anteriormente marginais a se tornarem verdadeiros supremacistas brancos. Mas refuta a conclusão apressada de que a maioria esmagadora dos eleitores populistas-reacionários são sempre fechados aos apelos em favor de classe trabalhadora expandida como a evocada por Bernie Sanders. Essa visão não é apenas empiricamente errada, mas é contraproducente, improvável que seja auto-realizável.

Deixe-me esclarecer. Não estou sugerindo que um bloco progressista-populista deveria se calar diante das preocupações urgentes sobre racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, e transfobia. Pelo contrário, a luta contra todo esse mal deve ser central para um bloco progressista populista. Mas é contraproducente abordá-los através da condescendência moralizadora, ao modo do neoliberalismo progressista. Essa abordagem pressupõe uma visão superficial e inadequada dessas injustiças, exagerando grosseiramente a medida em que o problema está dentro da cabeça das pessoas e perde a profundidade das forças estruturais-institucionais que as sustentam.

O ponto é especialmente claro e importante no caso da raça. A injustiça racial nos Estados Unidos hoje não é, no fundo, uma questão de atitudes degradantes ou de um mau comportamento, embora com certeza existam. O cerne é, em vez disso, os impactos racialmente específicos da desindustrialização e da financeirização no período de hegemonia neoliberal-progressista, como refratado através de longas histórias de opressão sistêmica. Nesse período, os americanos negros e pardos, aos quais há muito tempo se negou crédito, confinados a habitações inferiores e segregadas, e que pagavam pouco para acumular poupança, foram sistematicamente alvo de fornecedores de empréstimos de alto risco e, consequentemente, experimentaram as taxas mais altas de execuções hipotecárias no país. Neste período, também, as cidades e bairros de minorias que haviam sido sistematicamente excluídos de recursos públicos foram bloqueados por fechamentos de plantas em centros industriais em declínio; suas perdas foram reconhecidas não apenas em empregos, mas também em receitas fiscais, o que lhes privou de fundos para escolas, hospitais e manutenção básica de infra-estrutura, levando eventualmente à debacles como Flint – e, em um contexto diferente, o Lower Ninth Ward de New Orleans. Finalmente, os homens negros sujeitos a sentença diferenciada e prisão severa, trabalho forçado e violência socialmente tolerada, inclusive nas mãos da polícia, eram neste período massivamente recrutados em um “complexo industrial prisional”, mantido cheio em função da “guerra às drogas”, que visava a posse de crack e cocaína, e por taxas desproporcionalmente altas de desemprego entre as minorias, todos cortesia de “realizações” legislativas bipartidárias, orquestradas em grande parte por Bill Clinton. É preciso acrescentar que, embora seja inspiradora, a presença de um afro-americano na Casa Branca conseguiu inverter o sentido de alguma dessas tendências?

E como poderia ter conseguido? Os fenômenos levantados mostram a profundidade pela qual o racismo está ancorado na sociedade capitalista contemporânea – e a incapacidade da moralização progressista-neoliberal de abordá-lo. Eles também revelam que as bases estruturais do racismo têm tanto a ver com a classe e a economia política quanto com o status e o (des)reconhecimento. Igualmente importante, eles deixam claro que as forças que estão destruindo as possibilidades de vida de pessoas de cor são parte do mesmo complexo dinâmico que está destruindo as chances de vida dos brancos – mesmo que algumas das especificidades se diferenciem. O efeito é, finalmente, divulgar o inextricável inter-desenvolvimento de raça e classe no capitalismo financeiro contemporâneo.

Um bloco populista-progressista deve tornar essas ideias suas estrelas orientadoras. Renunciando à ênfase que o neoliberalismo progressista dá às atitudes pessoais, deve concentrar seus esforços nas bases estruturais-institucionais da sociedade contemporânea. Especialmente importante, deve destacar as raízes compartilhadas das injustiças de classe e status no capitalismo financeirizado. Concebendo esse sistema como uma totalidade social única e integrada, ele deve vincular os danos sofridos pelas mulheres, imigrantes, pessoas de cor e pessoas LGBTQ àqueles vivenciados por estratos da classe trabalhadora agora atraídos para o populismo de direita. Desta forma, pode lançar as bases para uma nova e poderosa coalizão entre todos aqueles que Trump e seus homólogos em outros lugares estão agora traindo – não apenas os imigrantes, feministas e pessoas de cor que já se opõem ao seu neoliberalismo hiper-reacionário, mas também estrato branco da classe trabalhadora que até agora o apoiaram. Reunindo grandes segmentos de toda a classe trabalhadora, essa estratégia poderia concebivelmente ganhar. Ao contrário de qualquer outra opção considerada aqui, o populismo progressista tem o potencial, pelo menos em princípio, para se tornar um bloco contra-hegemônico relativamente estável no futuro.

Mas o que recomenda o populismo progressista não é apenas a sua potencial viabilidade subjetiva. Em contraste com os seus prováveis rivais, tem a vantagem ulterior de ser capaz, pelo menos em princípio, de abordar o lado real e objetivo de nossa crise. Deixe-me explicar.

Como observei desde o princípio, a crise hegemônica dissecada aqui é uma vertente de um complexo de crise maior, que engloba várias outras vertentes – ecológica, econômica e social. É também a contrapartida subjetiva de uma crise objetiva do sistema, em relação a qual constitui a resposta e a partir da qual não pode ser separada. Em última análise, esses dois lados da crise – um subjetivo, o outro objetivo – permanecem de pé ou caem juntos. Nenhuma resposta subjetiva, por mais aparentemente convincente que seja, pode garantir uma contra-hegemonia durável, a menos que ofereça uma perspectiva de solução real para os problemas objetivos subjacentes.

O lado objetivo da crise não é uma mera multiplicidade de disfunções separadas. Longe de formar uma pluralidade dispersa, suas várias vertentes estão interligadas e compartilham uma fonte comum. O objeto subjacente de nossa crise geral, aquilo que abriga suas múltiplas instabilidades, é a forma atual do capitalismo – globalizante, neoliberal, financeirizado. Como toda forma de capitalismo, este não é um mero sistema econômico, mas algo maior, uma ordem social institucionalizada. Como tal, abrange um conjunto de condições de fundo não-econômicas que são indispensáveis para uma economia capitalista: por exemplo, atividades não remuneradas de reprodução social, que garantem o fornecimento de mão-de-obra assalariada para a produção econômica; um aparelho organizado de poder público (lei, polícia, agências reguladoras e capacidades de direção) que fornece a ordem, a previsibilidade e a infraestrutura necessárias para a acumulação sustentada; e, finalmente, uma organização relativamente sustentável da nossa interação metabólica com o resto da natureza, que assegura os suprimentos essenciais de energia e matérias-primas para a produção de mercadorias, para não mencionar um planeta habitável que possa suportar a vida.

O capitalismo financeirizado representa uma maneira historicamente específica de organizar a relação de uma economia capitalista com essas condições de fundo indispensáveis. É uma forma de organização social profundamente predatória e instável, que libera a acumulação de capital das próprias restrições (políticas, ecológicas, sociais, morais) necessárias para sustentá-la ao longo do tempo. Libertada de tais restrições, a economia capitalista consome suas próprias condições de fundo de possibilidade. É como um tigre que come sua própria cauda. Como a vida social como tal é cada vez mais econômica, a busca irrestrita do lucro desestabiliza as próprias formas de reprodução social, sustentabilidade ecológica e poder público de que depende. Visto desta forma, o capitalismo financeirizado é uma formação social inerentemente propensa a crises. A complexidade da crise que encontramos hoje é a expressão cada vez mais aguda da sua tendência interna de auto-desestabilização.

Essa é a face objetiva da crise: a contrapartida estrutural ao desmantelamento hegemônico dissecado aqui. Hoje, portanto, ambos os pólos da crise – um objetivo, o outro subjetivo – estão em pleno florescimento. E, como já observamos, eles permanecem de pé ou caem juntos. Resolver a crise objetiva exige uma grande transformação estrutural do capitalismo financeirizado: uma nova maneira de relacionar a economia com a política, a produção com a reprodução, a sociedade humana com a natureza não-humana. O neoliberalismo sob qualquer forma não é a solução, mas o problema.

O tipo de mudança que precisamos só pode vir de outro lugar, de um projeto que seja pelo menos anti-neoliberal, senão anticapitalista. Esse projeto pode se tornar uma força histórica somente quando incorporado em um bloco contra-hegemônico. Embora a perspectiva possa parecer ainda distante, nossa melhor chance de uma resolução subjetiva e objetiva é o populismo progressista. Mas mesmo isso pode não ser um ponto final estável. O populismo progressista pode acabar sendo de transição – uma via de passagem para uma nova forma de sociedade pós-capitalista.

Seja qual for a nossa incerteza quanto ao ponto final, uma coisa é clara. Se não conseguimos perseguir essa opção agora, prolongaremos o presente interregno. E isso significa condenar trabalhadores de todas as crenças e de todas as cores ao aumento do estresse e à diminuição da saúde, ao aumento da dívida e ao excesso de trabalho, ao apartheid das classes e à insegurança social. Significa submergi-los, também, em uma extensão cada vez maior de sintomas mórbidos – em ódios nascidos de ressentimento e expressos em bode expiatório, em surtos de violência seguidos por ataques de repressão, em um mundo vicioso de cachorro-come-cachorro onde as solidariedades se contraem para um ponto de fuga. Para evitar esse destino, devemos romper definitivamente com a economia neoliberal e com as diversas políticas de reconhecimento que ultimamente o apoiaram – eliminando não apenas o etnonacionalismo excludente, mas também o individualismo liberal-meritocrático. Somente juntando uma política de distribuição fortemente igualitária a uma política de reconhecimento substancialmente inclusiva e sensível às classes, podemos construir um bloco contra-hegemônico que possa nos levar além da crise atual para um mundo melhor.

Sobre a autora

Nancy Fraser é professora de filosofia e política na New School for Social Research. Seu livro mais recente é Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis (Verso, 2013).